LA RETRIBUCIÓN

Cuando el despertador irrumpió en el sueño de Gedeón Goldstein III, la mañana parecía una de tantas en su laboriosa vida, aunque la luz exterior enredada en los visillos era todavía muy pálida y se hacía necesario encender la lámpara a fin de no tropezar con los muebles en el camino al cuarto de baño.

Después de aplicarse champú reforzado con proteínas, Gedeón Goldstein III frotó enérgicamente el cuero cabelludo con la punta de los dedos. Mientras se enjabonaba por orden el cuerpo (cuello, pecho, brazos, piernas, pies, abdomen, glande, ano) dejó que las raíces absorbieran la nutritiva espuma. Se aclaró de una vez, bajo un chorro bien caliente, y cuando no quedaba sobre su piel la menor burbuja inició una graduación lenta de la posición del grifo hasta enfriar el agua tanto como podía resistir sin apartarse de un salto por reflejo.

En pie ante el espejo del lavabo, desempañó el cristal con un pico de la toalla de manos. Vio que ni tenía ojeras, a pesar de la sesión de trabajo, muy metida en la madrugada, ni tenía enrojecido el blanco de los ojos, pese a los dos o tres whiskies con que había distraído al cansancio. Sí una punzada sobre la órbita derecha, pero leve; no llegaba a poner en marcha el tic del parpadeo incontrolable. Después del rasurado y la loción se colocó las gafas, adelantó la cabeza y comprobó que el párpado se mantenía en su sitio. A la vuelta de unas horas aguardaba una reunión trascendental y cada pieza del plan, párpados incluidos, debía estar en su sitio, como los engranajes de un reloj. Era preciso que sus interlocutores en la mesa de juntas escuchasen sin distracciones indeseables cada una de las palabras con que pensaba imponer su criterio: se firmarían los contratos de venta con Defensa, fuese cual fuese la contraprestación exigida, y se congelarían las últimas líneas de investigación. Haría ver a los consejeros que se estaba olvidando el viejo estilo de acuerdos con la Administración, un obsequio oportuno al funcionario adecuado, y se estaban derrochando fortunas en proyectos erráticos. ¡El colmo, la “Bomba Retributiva”! ¡Ese chiflado de Petersen…! ¡Lo que faltaba! Aquí podía subrayar sus palabras con un golpe corto y seco de la palma abierta sobre la mesa. Gedeón Goldstein II usaba gafas de montura gruesa y descargaba puñetazos. Él, Gedeón Goldstein III, encarnaba otra época. Sus gafas carecían de montura, los cristales eran directamente pinzados por los extremos de las patillas. Según el ángulo con que diese la luz se volvían casi imperceptibles, y así la fría irradiación de los ojos azules no se atenuaba cuando miraba con glacial fijeza persuasiva. Y los golpes sobre la mesa no obedecían a arrebato sino a calculado efectismo gestual. Un extremado temple le había permitido alcanzar de forma precoz la dirección de la firma. Temple heredado —se decía en la familia— de Gedeón Goldstein I, quien en el triple retrato generacional tenía sobre la nariz la mínima expresión de lentes, una mariposa de cristal graduado. Y así de leves eran, se decía, sus ademanes. Nunca movía las manos al hablar, jamás levantaba la voz: no lo necesitaba para dirigir con mente clara el rumbo de la empresa.

Gedeón Goldstein III poseía, como cualidad más reconocida, la sangre fría, que sólo caldeaba para convertirla en combustible de una ambición apasionada: jamás se daba por satisfecho.

Un triunfo empresarial deslumbrante puede conmover el corazón de una dama de secular linaje aristocrático y hacerle interpretar las hazañas económicas como signos de una privilegiada dotación espiritual, propia del pretendiente idóneo.

Gedeón Goldstein III dormía la mitad que los normales, recortaba al descanso horas para el trabajo, entendiendo como muestras de envidia los avisos de que tal práctica dañaba a la larga cualquier sistema nervioso, por acerado que fuese. “Hablan así por resentimiento, porque su voluntad es débil y no pueden aguantar desafíos fuertes”, pensaba.

Abrochó los gemelos en los puños de la camisa. Introdujo en el maletín negro de esquinas reforzadas los documentos elaborados la víspera y amarró el asa a su muñeca derecha mediante una cadena de plata. Considerando el protocolo de seguridad tejido por un equipo de guardaespaldas en torno a su persona física, la medida no era estrictamente necesaria, pero le satisfacía un regusto estilístico, un adorno de la identidad que le complacía proyectar hacia los demás. Dio dos pasos muy rectos hacia la puerta de salida y se detuvo ante un espejo en cuyo reflejo revisó el nudo de la corbata y el alfiler de oro desde el que lanzó un destello el escudo de los Goldstein. Junto al espejo, una reproducción de El matrimonio Arnolfini de Van Eyck, encuadrado en un marco digno del original. Aparte del tríptico de fotografías, el diagrama de proyectiles y un mapa de la nación, era la única imagen colgada en las paredes de la estancia.

El diagrama de proyectiles era una lámina sinóptica similar a las que muestran a los peces ordenados en esquema arborescente según especies, subespecies y familias, sólo que en lugar de peces aparecían los proyectiles fabricados por la compañía a lo largo de la historia, desde balas diminutas a las modernas bombas inteligentes, voluminosas como cetáceos volantes, con gran variedad de especímenes intermedios para ser disparados por fusil, bazooka, mortero, obús, lanzagranadas, bombardero, acorazado, destructor… Allí se resumía minuciosamente la aportación de la dinastía Goldstein a la grandeza militar del país, dotando a su ejército de tal capacidad ofensiva que la noción de defensa con que se etiquetaba el sector industrial quedaba en mera retórica.

Gedeón Goldstein III giró sobre sus talones, como para recoger la obra estratégica urdida horas antes, de noche, y contempló la larga mesa, hasta los bordes cubierta por ordenadores, carpetas, papeles sueltos; los armarios y archivadores, la cama deshecha… Volvió a girar media circunferencia y regresó a la posición anterior. Se sentó en una butaca frente a la puerta y comenzó la meditación acostumbrada acerca de cuanto le esperaba en el exterior, al otro lado, donde se despertaba la vida de la mansión. La sentía comenzar su bullicio cotidiano: su mujer y la niñera preparando a los niños para el colegio, la cocinera y la doncella disponiendo el desayuno en la mesa del comedor, los guardaespaldas charlando en voz baja en el porche con el mayordomo, al otro lado del jardín que lo separaba del pabellón construido meses atrás con el fin de aislarse en las épocas en que las exigencias del trabajo no podían supeditarse a las innumerables pequeñeces del ritmo hogareño.

Sobrevolando ese ámbito que contemplaba con los ojos cerrados, Gedeón Goldstein III anticipó de nuevo la reunión trascendental que le aguardaba en las oficinas centrales, repasó los puntos tácticos para fijarlos con firmeza inamovible, abrió los ojos y se incorporó como si la butaca contara con un propulsor ingeniado para despedir al frente a su ocupante. Dedicó aún dos segundos a conectar el teléfono celular y extendió hacia el picaporte la misma mano que acababa de guardar el móvil en un bolsillo interior de la americana.

La puerta fue hacia él, de golpe y de plano, empujada en su contra por una energía formidable, incrustándose en su cuerpo más que derribándolo. Una deflagración, la arrolladora y retumbante irrupción de una sonora bola de fuego que atravesó los párpados hasta el cerebro. El trueno violó los laberintos de los oídos, los desenrolló y los incrustó a continuación en la misma huella que arrasó en un instante las circunvoluciones.

Todo se volvió pulsación, un estallido y rebosamiento rítmico de los límites de la piel, como si el corazón hubiera cobrado las proporciones de un antropoide y martilleara desbocado contra sólidos que se quebraban y descomponían en cascotes. Siguió una inundación de llamas, todo vuelto ahora lava que separase la carne de los huesos, y cada hueso del contiguo, y a continuación los disolviera en un caldo magmático.

Oyó la voz de su madre, que llegaba desde la tumba a través del desierto rojo y le hablaba como cuando niño:

—Vamos Gedeón, hijo, abre los ojos y levántate ya, que vas a llegar tarde.

“Déjame seguir un rato más, que afuera hace frío. Y luego me levantaré y me vestiré, te lo prometo”.

La voz de su madre seguía cernida sobre él y le decía, absurdamente:

—¿Puede oírme, señor Goldstein?

“¿Desde cuándo soy el señor Goldstein? ¿Por qué me llamas así? ¡Soy Gedeón, y lo sabes de sobra!”.

—¿Puede moverse, señor Goldstein?

Entreabrió los ojos y vislumbró una silueta de contorno borroso que se contraía y dilataba como una ameba al ritmo de las palabras que emitía. Era Kovalski, el ayudante principal, su hombre de confianza; más apartadas y borrosas, otras siluetas movedizas.

—¡Sí puede! ¡Ha abierto los ojos! ¡Está vivo! –exclamó Kovalski, volviéndose hacia los demás, por lo que para Goldstein se perdió un poco la voz, y la silueta se desvaneció aún más. Una voluminosa forma blanca se abrió paso entre los del fondo e hizo a un lado a la de Kovalski, la que emitía la voz de Kovalski.

Sintió en el antebrazo un pinchazo frío y ese punto se convirtió en imán de innumerables partículas que llegaron centelleantes de los cuatro puntos cardinales. Segundos después se notó se percibió moldeado con nítida forma de cuerpo humano. Notaba aturdimiento, torpeza, un tono muy apelmazado, pero no dolor, a pesar de las heridas que teñían la ropa en varios lugares.

Su visión se enfocó y distinguió a un enfermero o médico que, inclinado sobre él, le preguntaba, con arreglo a un protocolo sanitario para medir el grado de orientación:

—¿Sabe usted quién es, cómo se llama, dónde se encuentra?

—Por supuesto que lo sé. Soy Gedeón Goldstein III y acabo de sufrir un atentado cuando salía hacia el trabajo –contestó mientras se incorporaba. Al elevar la cabeza hasta su estatura habitual sintió un pasajero mareo en cuyo transcurso le pareció que un grupo de figuras blancas se cerraba en torno a él.

—Vamos a trasladarle a un hospital, señor Goldstein.

Pero el herido realizó un movimiento enérgico con los brazos y se situó fuera del círculo en apenas un segundo. El potente contenido de la inyección reanimadora había terminado de hacer su efecto.

—Primero quiero averiguar qué ha ocurrido, así que me van a permitir que hable con mi ayudante, el señor Kovalski. Después estaré a su disposición.

—Pero señor Goldstein, no sé si se da cuenta de la situación. Puede sufrir usted lesiones serias. Está vivo de milagro, porque se encontraba a unos metros de la casa… –dijo con impaciencia el que aparentaba dirigir las operaciones del equipo sanitario. Sin embargo, Gedeón Goldstein III ya había tomado por el brazo a Kovalski y se habían apartado unos metros, hacia el borde de la piscina, en cuya superficie aún no habían dejado de posarse como hojas secas gruesas láminas de ceniza procedentes del incendio que, repartido en varios focos, aniquilaba la mansión.

—Dime inmediatamente todo cuanto sepas, Kovalski –conminó Goldstein a su ayudante, sin darse cuenta, a causa del componente anestésico de la inyección, de que estaba apretándole en exceso el blando bíceps.

—No ha sido un atentado. No en el sentido convencional al menos –aseguró Kovalski intentando con la mayor discreción zafarse de la presa a que Goldstein, lleno de una comprensible tensión, tenía sometido su brazo. El efecto torniquete cortaba el riego sanguíneo en la extremidad y al de la tenaza añadía un dolor hormigueante.

Exasperado, Goldstein agarró a Kovalski por las solapas y lo atrajo de un tirón. Le gritó tan cerca que al agitarse durante la pronunciación de sus palabras soltó una rociada de diminutas gotas de sangre, procedentes de las heridas causadas en todo el cuerpo por las astillas de la puerta y los añicos de los cristales:

—¡Déjate de rodeos y dime de una vez qué es lo que sabes!

Kovalski, desconcertado ante la insólita brutalidad con que su jefe, habitualmente correcto y distante, se dirigía a él, logró zafarse antes de responder, y no lo hizo sino hasta quedar fuera del alcance de los brazos de su interlocutor:

—En estos minutos he recogido bastante información, y los primeros análisis dan un resultado increíble, si me permite calificarlo así, señor.

—¡Ve ya al grano, maldito pisaverde! ¡¿Qué resultado es ése?! –rugió Goldstein, haciendo ademán de saltar hacia su ayudante principal, quien retrocedió de un brinco hasta una columna de la pérgola.

Goldstein le miraba con ojos desorbitados. A Kovalski le costaba reconocerle, no sólo por las heridas que lo ensangrentaban y por los destrozos de la indumentaria sino por la actitud, propia de quien se halla fuera de sí, víctima de una crisis nerviosa, cuando siempre se había caracterizado por una impresionante sangre fría que terminaba haciendo temblar a los demás. “Por otra parte resulta comprensible la agitación; cualquier otro sometido a una experiencia tan espantosa habría muerto de parada cardiaca”, pensó Kovalski, y con esta apreciación humanitaria consiguió serenarse lo suficiente como para descartar el aviso con el brazo a los sanitarios, algo que estaba a punto de efectuar. Sintió que al sosegarse él también en Goldstein III cedía un poco la feroz crispación con que había reaccionado al inyectable. Y como al salir de la ofuscación se encontrase con la persona con quien llevaba años trabajando a diario, y se alegrase al reconocerle, Goldstein dejó caer los brazos y trató de sonreír, aunque a su rostro afloró una mueca más cercana a la demencia que a la cordialidad.

Kovalski hizo una sonora inspiración antes de hablar:

—Lo primero que debe saber, señor, es que la bomba, pues de una bomba se trata, ha alcanzado de lleno la casa.

Gedeón Goldstein III hizo unos aspavientos hacia la casa en llamas y, frunciendo a la vez el ceño, abrió la boca, probablemente para aclarar en tono de protesta que ya podía verlo por él mismo, pero Kovalski extendió la palma de la mano hacia su rostro y le atajó:

—Y debe saber también que los ocupantes de la casa han sufrido daños, señor.

Goldstein se encogió y miró asustado a Kovalski:

—¿Están… ?

—Los han llevado ya al hospital. Allí harán lo que puedan, señor. Su esposa y su hijo están con vida. Su hija ya había salido para clase y ha sido localizada en la universidad. He enviado a uno de los conductores y dentro de quince minutos estarán aquí.

En efecto, Kovalski se apartaba cada poco y hablaba o escuchaba con el móvil pegado a la cara y una mano en el cinturón, echando a un lado la americana. Goldstein comprobó que su móvil se había aplastado e inutilizado contra las costillas. Ya miraría las magulladuras. Imaginó por un momento el aristocrático cuerpo de su mujer ultrajado por la metralla, y desfigurados los inocentes rostros de sus hijos, y siguió encogiéndose, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el suelo. Se puso en cuclillas sobre el césped. Miró con incredulidad los llameantes restos de la casa, a duras penas enjaulados en los barrotes de agua que trazaban las mangueras por los cuatro costados. Meneó la cabeza repetidamente. Cada vez que se movía, el grupo de sanitarios iniciaba la aproximación, pues no dudaban que el herido requería atención hospitalaria urgente, pero hasta ahora Kovalski hacía siempre una discreta seña disuasoria.

La radical inconveniencia de mostrar los sentimientos ante un subordinado ayudó a Goldstein a recobrar la entereza. Sin embargo, al hablar le salió un balbuceo:

—Es imposible que no haya muerto nadie.

—Han encontrado dos cadáveres, pero son una de las doncellas y uno de los guardaespaldas, juntos en el tendedero, señor –se apresuró a precisar Kovalski.

—Es muy lamentable –comentó Gedeón Goldstein III, y ya sonó como si en lugar de hablar emocionado rescatase la proverbial parsimonia.

Pidió a Kovalski un cigarrillo. Sabía que aunque no era fumador siempre llevaba tabaco encima, para ofrecer.

Luces giratorias en el techo de los vehículos de asistencia parecían prolongar en eco doméstico el cegador destello de la explosión.

—¿Quién puso la bomba, Kovalski?

—No es del todo exacto decir que la bomba fue puesta, porque lo cierto es que llegó por el aire, y desde una distancia relativamente considerable.

—¿A qué te refieres, si puede saberse?

—No se trata de un artefacto cañoneado desde cerca. Atravesó una amplia zona antes de hacer impacto. Su paso quedó registrado en los radares de varios aviones y aeropuertos.

—¡Pues vaya casualidad que un proyectil perdido vaya a estrellarse justo aquí!

—Temo que la casualidad sea descartable, señor Goldstein. La trayectoria seguida por la bomba no es rectilínea, ni tampoco errática. Desde su punto de partida ha navegado hasta aquí sorteando unos cuantos obstáculos.

—¿Se ha localizado ese punto?

—Se ha localizado.

—¿Cuál es? –la pregunta brotó con acento imperioso.

—Pues se trata de… –Kovalski realizó otra sonora aspiración de aire y miró hacia otro lado, como si el subterfugio le permitiera desentenderse— … se trata de nuestro campo de pruebas grande , el que está a cuarenta y cinco millas de aquí.

Goldstein tenía los tímpanos dañados por la onda expansiva y con frecuencia sus índices masajeaban la zona exterior de los oídos. Soltó el cigarrillo y repitió con mayor intensidad el gesto. Luego dijo:

—¿Cuál es?

Kovalski repitió la respuesta, esta vez vuelto hacia su superior, aunque con la mirada baja.

Goldstein permaneció varios segundos en silencio. Luego pidió otro cigarrillo a Kovalski. Cuando éste se lo hubo encendido le dijo:

—No he entendido bien el significado de tus palabras, Kovalski.

—No es de extrañar. Lo único que sabemos con certeza es que la bomba es nuestra, procede de nuestras fábricas, y que ha sido lanzada en nuestro campo de pruebas. Lo primero lo sabemos al examinar determinadas muescas y aleaciones presentes en los restos. En cuanto a lo segundo, los registros coincidentes de varios radares no dejan lugar a dudas.

—¿Insinúas que es un ataque deliberado?

—Para ser exactos, no creo que haya deliberación en todo esto, señor. Y tampoco creo que se lo pueda llamar accidente.

—Ya sabes que no soporto las expresiones enigmáticas.

—Las únicas conjeturas que se me ocurren tienen que ver con experimentos.

—¡No estarás pensando en Petersen!

—Precisamente.

—¡Ese demonio escandinavo ha dirigido una bomba contra mi casa!

—Yo no lo apreciaría así, señor Goldstein. Lo que probablemente haya hecho es llevar adelante el proyecto de la bomba retributiva.

—¡Pero si en la última junta se le comunicó que la abandonase! En toda mi experiencia al frente de la fábrica no he visto idea más disparatada: una bomba que supera a las bombas inteligentes e imparte justicia escogiendo sus objetivos entre quienes hayan acumulado la responsabilidad moral del mal que se combate… ¡Es una cosa de tebeo, y nuestra empresa es la más seria del país! Damos de comer a muchos miles de familias como para embarcarnos en chifladuras, Kovalski.

—No quiero que parezca que defiendo a Petersen, pero su proyecto no era tan descabellado. Al añadir programas de discernimiento ético y moral a la información procesada por las bombas se las dota de una capacidad semejante a la de nuestros jueces. E igual que introduciendo información selecta y exhaustiva podemos lograr computadoras ajedrecistas casi invencibles, una computadora que supere en precisión y finura a la mayoría de nuestros jueces y fiscales no es en modo alguno impensable, señor.

—Pero para decidir quiénes son nuestros enemigos y qué tratamiento merecen no necesitamos encarecer de esa forma nuestros gastos de producción.

—Aquí encontramos dos problemas: en las primeras pruebas con la bomba retributiva la información a introducir en el procesador fue suministrada por mandos militares. Desde el punto de vista moral estaba elaborada con tal tosquedad, si me permite decirlo así, que el plan resultante era pura ley del talión, y para ejecutar ideas tan primarias nos basta lo que tenemos. Pero, ¿qué ocurriría si se introdujeran códigos morales más sofisticados y operativos, capaces de localizar, al término de un gigantesco proceso deductivo, a los verdaderos causantes de los daños reales infligidos en cada momento a la Humanidad? ¿Qué ocurriría si se incorporase a una bomba una especie de contador geiger, para entendernos, capaz de detectar los focos de los que parte el daño moral, como la intensidad que alcanza, y asimismo un dispositivo que llegado un grado límite la activase para neutralizar ese foco, como la alarma de riego contra incendios?

—Sigo pensando que son bobadas de un chiflado, el típico inventor majareta, y encima muy caras. ¿Cuál es el segundo problema?

—Precisamente lo acaba usted de introducir. Yo insisto en considerar que el proyecto de Petersen es muy consistente y apenas presenta lagunas técnicas. Otra cosa es la imprevisible revolución que acarrearía en la futura práctica de la guerra, y aun de la justicia. Y otra cosa más es lo caro que, en efecto, resultaría, como todas las innovaciones que al principio requieren plasmarse en prototipos aislados. Y habiendo tal stock de armas acumulado en nuestras factorías a la espera de salida, éste sí es un argumento para desechar por ahora el proyecto de Petersen.

—No veo entonces dónde está el problema, Kovalski. Ya hemos desechado el proyecto.

—Sí, pero se emplearon unas maneras a mi juicio inoportunas, y le invito a recordar la reunión en que se le comunicó a Petersen el rechazo de su proyecto. En lugar de argumentar con toda franqueza razones de conveniencia presupuestaria se emprendió un contraproducente rodeo para alegar que su trabajo era endeble, aquejado por varias lagunas intelectuales, articulado en torno a ideas carentes de pertinencia, etcétera; creo que lo recordará usted bien. Me temo que Petersen fue gravemente herido en su amor propio.

—Él tuvo la oportunidad de contrarrestar las objeciones, se le invitó a defenderse.

—Usted sabe como yo que Petersen tiene serias dificultades para expresarse con fluidez en nuestro idioma, y más aún en una situación tan compleja emocionalmente: él no esperaba ser cuestionado con tan desproporcionada severidad. Creo, y más a la vista de las consecuencias, que lo recomendable hubiera sido exponer el verdadero motivo, el presupuestario, y ceñirse a ello.

—¿A qué consecuencias te refieres?

—Me temo que Petersen no obedeció la orden de abandonar el proyecto y en lugar de trabajar en su nuevo cometido llevó el prototipo de la bomba retributiva hasta el final, es decir, introduciendo los más potentes programas de análisis moral, capaces de determinar quién es un auténtico malvado, y no como esos toscos militares que sólo distinguen entre aliados y enemigos, según uniformes, y que antes de iniciar sus vacaciones dejó activada la bomba.

—¿Qué estás insinuando con tu hipótesis?

—No insinúo; lo afirmo. Los análisis de los restos del proyectil conducen a conclusiones inequívocas. Es el prototipo de Petersen, la bomba retributiva corregida; o sea, ya no programada con las instrucciones de los mandos militares sino con una síntesis de todos los códigos morales elaborados por la Humanidad a lo largo de la Historia, tal como consta en la memoria de Petersen que me acaban de leer desde su despacho.

—¡Pero estás hablando de al venganza de un loco!

—Me temo que no es nada personal, señor. De la mencionada memoria cabe deducir que la bomba no fue programada contra usted, sino contra un ser moralmente abyecto, causante de raudales de dolor y sufrimiento en el mundo.

—Kovalski, tus palabras están yendo demasiado lejos, confío en que no tengas que arrepentirte –dijo Gedeón Goldstein III incorporándose bruscamente. Necesitaba hacer patentes los centímetros de estatura en que aventajaba a su ayudante, en un intento desesperado de restablecer una superioridad jerárquica que en las últimas palabras de Kovalski se había disipado. Nada incorrecto ni irrespetuoso había resonado en el tono, pero no habían sido pronunciadas por el fiel y veterano empleado sino por el ciudadano Kovalski, el mismo que fuera del ámbito laboral hablaba con sus parientes o sus amigos.

—¿Demasiado lejos, Gedeón Goldstein? –preguntó Kovalski mirando con firmeza a su interlocutor desde abajo, desde una estatura a todas luces inferior—. ¿No sollozabas cuando te encontré en este jardín revolcándote sobre tus heridas y clamando para que te libraran del acoso del enjambre de casas, mujeres y niños despanzurrados por tus bombas en todos los continentes, imágenes que, decías, querían introducirse en tus heridas y agrandarlas para llegar hasta tu corazón de hielo y desangrarlo?

—¡Kovalski! ¡Has perdido el juicio… ! ¡Yo no he dicho semejante barbaridad!

—¡Ciérrate ahora a tu memoria, cobarde! Hace unos minutos, en tu delirio inconsciente bramabas al ver cómo el péndulo de la justicia se te venía encima como un gigantesco trasatlántico repleto de víctimas inocentes de las guerras; ahora pretenderás callarme autoritariamente, acusándome de estar chiflado, como a Petersen, como a cualquiera que se oponga a los designios de tu ambición.

—¡Esto te va a costar muy caro, Kovalski! ¡Te exijo que calles inmediatamente!

—Lo que voy a hacer inmediatamente es ir a jiñar, que ya llevo un buen rato aguantándome.

Gedeón Goldstein III se frotó una vez más los oídos con movimiento frenético de todos los dedos tensos y apretados.

—¿Qué has dicho? No lo he entendido bien…

—¡Voy a jiñar! ¡¡A jiñar!!

Gedeón Goldstein III se frotó también los ojos porque Kovalski se estaba transformando a gran velocidad en un monstruoso demonio tibetano de piel verde oscuro que le miraba con ojos llameantes mientras de su boca abierta salían carcajadas horrendas. Los dientes eran calaveras. Entrechocaban al salir el aliento tempestuoso y sonaban con un campanilleo macabro y rítmico. El demonio Kovalski crecía y crecía, se disponía a devorarle con su boca repleta de calaveras que con el vendaval de la risa vibraban como un timbre estrepitoso, una y otra vez, una y otra vez, cerniéndose sobre el cráneo, traspasándolo a continuación el cerebro, despertando.

Sudoroso, con los ojos abiertos, Goldstein tardó varios segundos en alargar el brazo hasta la mesilla y silenciar el despertador. Después, el estupor le mantuvo rígido e inmóvil contemplando cómo los rayos del amanecer entraban por las rendijas de las persianas, hasta que un violento retortijón le hizo plegarse sobre el abdomen, escenario de tempestuosas contracciones, No tardó en comprender que la hamburguesa pedida la noche anterior para no abandonar el trabajo en el pabellón no estaba en buenas condiciones, o no lo estaban la mostaza y el ketchup con que la había empapado para enmascarar un sabor que no le convencía. Se hizo inaplazable levantarse. Caminó encogido, procurando no tropezar con los muebles camino del cuarto de baño.

Tras la ducha, desempañó el espejo del lavabo con un pico de la toalla de manos. Aparte de la asfixiante pesadilla, el incidente gástrico había dejado sus huellas, en forma de un leve oscurecimiento bajo los ojos.

Una vez extendido el after shave por las mejillas se colocó las gafas y, antes de adelantar la cabeza hacia el espejo, ya comprobó que el tic se había disparado en el párpado. Rebuscó un calmante en el botiquín. Se avecinaba una reunión trascendental en la sala de juntas, el último paso hacia los contratos con el departamento de Defensa que asegurarían las ventas para los próximos tres años, y no quería interferencias nerviosas.

Para completar el ritual de cuando se quedaba en el pabellón, amarró el maletín negro a la muñeca, contempló los elementos de la estancia (el tríptico de fotografías, la lámina de proyectiles, el mapa de al nación, la mesa repleta, la cama deshecha), se giró y quedó de cara a la puerta, flanqueada por la reproducción de El matrimonio Arnolfini y el espejo de revisar el nudo de la corbata, se sentó en la butaca para meditar unos minutos acerca de la jornada por delante.

En su mente trazó un esquema con los puntos que pretendía exponer en la reunión, o mejor dicho imponer, los reafirmó y consolidó, dibujó diversos recorridos para escoger el que mejor integrase el conjunto en una estructura global.

Activó el teléfono móvil y se incorporó como si la butaca dispusiera de un propulsor ingeniado para despedir al ocupante en línea recta. Cuando extendió la mano hacia la puerta para abrirla, notó que le temblaba. Buscó en el bolsillo la caja de pastillas recogida en el botiquín. Ya estaba retrasándose tres minutos.

Volvió a extender la mano hacia el picaporte y seguía temblando.

Aún era pronto para el efecto del medicamento.

(Luis Pérez Ortiz, enero de 2002)

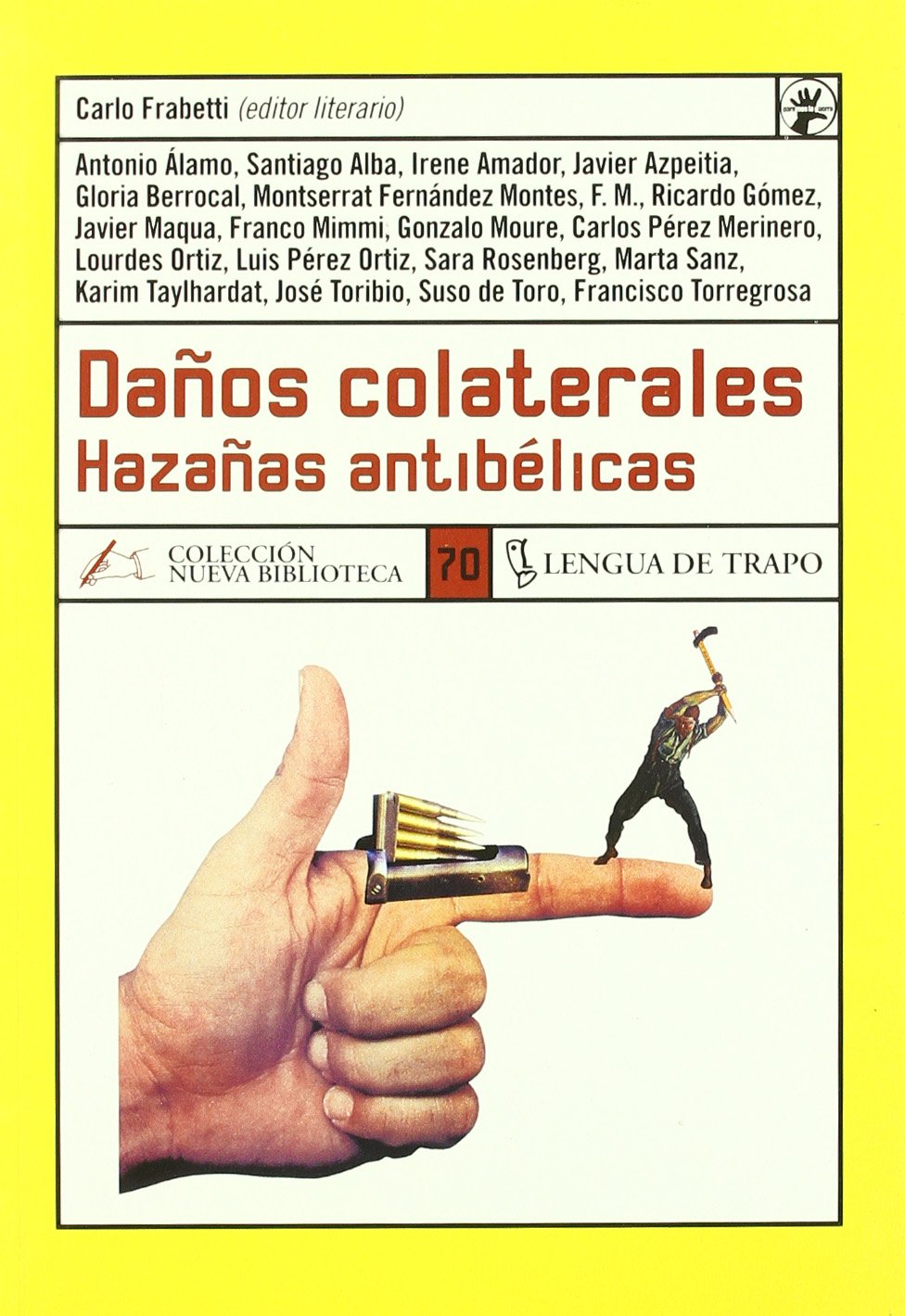

(Publicado en “Daños colaterales. Hazañas antibélicas” (Lengua de Trapo, 2002), junto a relatos de Marta Sanz, Rafael Reig, Javier Azpeita o Karim Taylhardat, entre otros.)