(Editorial Lengua de Trapo, 1998)

(Editorial Lengua de Trapo, 1998)

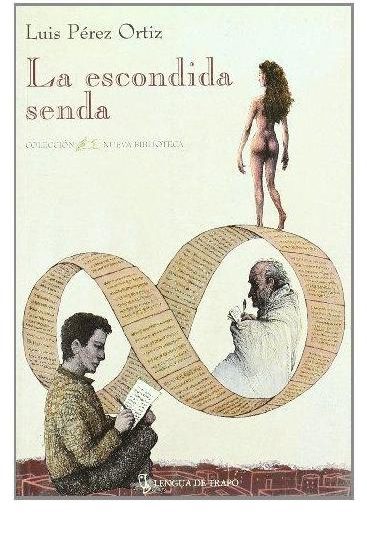

Un viaje sin rumbo por la memoria, en busca de la propia identidad. Armando Cuaresma no se reconoce en el espejo. Su cara no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado entonces? Atascado en su búsqueda intelectual racionalista, se da a las lecturas esotéricas, y, como un moderno Quijano, se adentra en un nuevo plano de la realidad. El desasosiego empuja a nuestro personaje a un viaje sin rumbo, en busca de sí mismo, que le lleva al encuentro con los habitantes más significativos de su conciencia: un dudoso mendigo que no pide limosna, vagabundo sedentario y escritor de misteriosos papeles, y una joven de sonrisa serena. Ambos custodiarán las transformaciones de nuestro protagonista. Sumergido en su memoria, Armando llegará a recordar el futuro. Concebida a la sombra de Epicuro, de Dante, de fray Luis y de Nerval, La escondida senda, escrita al tiempo con precisión y lirismo, se estructura en dos capítulos que desembocan el uno en el otro, como en una banda de Moebius, maqueta de la eternidad a la que tienden.

(Capítulo primero)

AQUELLA MAÑANA, EN EL NÚCLEO de un invierno crudo, Armando Cuaresma no se reconoció ante el espejo: miró a los ojos de la imagen reflejada, en busca de certeza, y le parecieron los de un extraño, como si se viera por primera vez. Quizá influyera una circunstancia insólita: el efecto nieve. Tejados y calles habían amanecido cubiertos por una gruesa capa blanca, algo que no ocurría todos los inviernos. Mas no era sino una circunstancia, y el estupor de Armando, en cambio, afectaba a su identidad. Llevaba tiempo sintiendo unas ráfagas de vértigo, momentos aislados en que la realidad amagaba desvanecerse. Tumbado en la cama, la incesante palabrería de su mente se detenía y entonces todo lo encontraba distinto y nuevo; no cada cosa (la cama, el libro abierto ante los ojos, las cifras luminosas del despertador, el alegre canturreo de Adela en el otro cuarto de baño) sino todo: la atmósfera, el instante. Pero enseguida continuaba rumiando sus historias, y el extraño fulgor recién experimentado se extinguía. También le ocurría a Armando en el autobús, o frente a los noticiarios televisivos. Eran segundos fugaces, quizá asomos ocasionales a un momento crucial que le aguardara en otra parte, pero aquella mañana el estupor le tenía paralizado. ¿Es que se había transformado en otro durante la noche?, se preguntó. Cada pieza de la casa, cada objeto contenido en ella se presentaba familiar a su mirada, desde luego, pero al mismo tiempo chocante, como si nunca hasta entonces hubiera reparado en ellos. E igual le ocurría consigo: notó que afeitaba a otro, que distribuía loción en mejillas ajenas. Ya antes de levantarse, en la ardiente cópula con Adela, había sentido algo distinto. La novedad no consistía en lo temprano de la unión (las consumaban a menudo, incluso en la hora perezosa del amanecer), sino en las sensaciones experimentadas durante el orgasmo. Hasta aquella mañana, al alcanzarlo culminaba en una larga serie de espasmos y convulsiones, acompañados de gemidos y estertores que alguna vez sería más propio llamar bramidos. Una corriente desencadenada de pronto le recorría la espina dorsal y se expandía por cada articulación. Después quedaba inerme, en exhausta placidez. Y así era para Armando la forma del placer sexual desde que en la adolescencia lo descubriera, con independencia de posturas y variantes. Aquella mañana, sin embargo, había sentido una bola de fuego estallar en la cabeza, tras ascender como bengala en trayectoria serpenteante. Una irradiación de calor había brotado enseguida, abrasándole las mejillas y sumiéndole en una temperatura que parecía febril. Estoy estremecido, había susurrado a continuación, atenuando el habitual laconismo de sus expresiones en la cama. Y lo había susurrado de modo exclamativo, sorprendido por la novedad. Adela sonreía con los ojos cerrados, flotando aún entre oleadas de placer. Ante el espejo, tan gozoso inicio de la jornada le parecía un síntoma más de lo que ahora se presentaba ineludible: no lograba reconocerse. Como sintomática era también la casualidad de la víspera, la grabación en el contestador telefónico. Alguien se había confundido de número y dejado un mensaje para otra persona, un tal Joaquín. El mensaje era del todo trivial pero, según Armando, el hecho de la confusión estaba lejos de serlo. Los actos corrientes, los que se realizan a diario de manera automática mientras la mente se concentra en los objetivos programados para la jornada, aquella mañana acaparaban la atención de Armando Cuaresma. Abotonar la camisa, por ejemplo, o apretar con el índice el interruptor de la luz al abandonar el cuarto de baño: actos insignificantes que ejecutaba sin pensar, por hábito, pero que entonces percibía con claridad inusitada, sin ser distintos. Trató de comentárselo a Adela. ¿Cómo explicárselo? En realidad, por así decir, nada había cambiado; ni el color de los ojos había mudado, ni había engordado espectacularmente, ni alterado cualquiera de sus facciones. Adela haraganeaba con los ojos abiertos, envuelta en la música activada por el radiodespertador. Armando la observó por si en su mirada se reflejaba algo de la extrañeza que a él le embargaba; por si lo que le tenía perplejo, fuese lo que fuese, también a ella chocaba, pero su mirada despedía una complicidad cálida, habitante del amanecer. Qué tal, dijo tan sólo Armando, suponiendo que de notar alguna anomalía importante ella aprovecharía la ocasión para comentarla. De maravilla, contestó Adela mientras estiraba su cuerpo un par de veces a lo largo de la cama. En la cocina llenó de café molido el depósito de la cafetera italiana y enroscó la parte superior. Recordó sus recientes lecturas espiritualistas. ¿Y si era una incidencia normal en la evolución del ego hacia su extinción definitiva, más o menos? De un proceso parecido hablaban los libros. Pero el cambio, si lo había, ¿pertenecía al proceso? En la parada del autobús le asaltó un vértigo breve, como un golpe de viento que le soplara sólo a él, empujándole a trastabillar. Coincidió con la repentina conciencia del torbellino de movimientos alrededor: coches, furgonetas, motos, transeúntes apresurados, ciclistas enmascarillados y una sinfonía de rumores broncos. Incómodo, miró de reojo. ¿Había testigos de su excéntrico paso de baile? Aguardaban indiferentes, enfrascados en sus periódicos. Aliviado, los imitó. Pero su mirada no resbaló, como de costumbre, desganada sobre los titulares mientras se sumía inconsciente en el plan personal del día, sino que se detuvo en la lectura de los textos. Examinó su significado con una atención que nunca les dedicaba, pendiente de lo que proponían. A las pocas páginas ya lo sabía: una ración de pesimismo. El conjunto de las noticias destilaba una visión sombría del mundo. Cada frase contribuía a una panorámica desazonante. Niños de ojos hambrientos, edificios bombardeados, disidentes apaleados, cadáveres esparcidos, políticos de adocenada sonrisa, rostros oficiales de presidentes variados… Muy bien, se dijo, pero todo esto es una versión parcial y surte un subterráneo efecto desalentador. Las informaciones son rutinarias, no reflejan acontecimientos excepcionales y, sin embargo, en la parada la gente está cabizbaja, se dijo. Con desgana empezó una columna repleta de improperios y la llegada del autobús le libró de proseguir la lectura. Subió entre empujones de hombros. El conductor arrancó bruscamente, soltando una patada al pedal, y los viajeros quedaron comprimidos en el pasillo, no sin proferir sonoras imprecaciones. Armando reparó en el malhumor reinante, a punto de estallar colérico. La grisácea atmósfera, seria y grave, era la de todos los días, pero aquella mañana le asfixiaba. ¡Él quería estar de buen humor! A Armando le parecía que se había transformado algo sustancial; apostaría a que era él mismo, pero no podía encontrar ninguna huella perceptible de ese cambio. Incluso había comparado su imagen del espejo, en minucioso examen, con una fotografía reciente (la más reciente del álbum de viajes que compartía con Adela, ambos en plano medio con la plaza de San Marcos al fondo y una nube de palomas envolviendo el brillo de ambas dentaduras), y había reproducido la sonrisa como un experimentado actor, pero los rostros, las cabezas, eran rasgo por rasgo idénticos. Y como el cambio, de haber ocurrido realmente (y no sólo en la subjetividad exacerbada de Armando) no era de carácter físico, es del todo innecesario describir la apariencia del personaje, por mucho que el lector clásico casi lo pudiera exigir llegada esta ocasión tan propicia. El cambio debía de haber ocurrido, pues, en una dimensión imperceptible, no manifiesta; espiritual, por así decir, y no en el mundo visible, pues no cabe imaginar una estampa urbana más calcada de las precedentes que la ofrecida por las ventanillas del autobús, compuesta de atascos, torpe caudal de automóviles innumerables. ¿Y en qué se traducía la aparición de ese espíritu nuevo? ¿En un cambio de actitud, una nueva forma de ver? ¿Una nueva forma de ser, en general? El autobús dejó a Armando en la parada correspondiente a su trabajo y puso fin a la cadena de meditabundas preguntas. Ya era de noche cuando Armando volvió a casa, aturdido por el exceso laboral, y se conectó a la televisión. Se sentó ante la pantalla con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesa de cristal. Mantuvo mudo el aparato mientras escuchaba la sucesión de mensajes grabados en el contestador. Uno era de Adela, ya desde su casa. Lo había pasado muy bien el fin de semana, en el último momento sobre todo. Igual yo, pensó Armando, y recordó el amanecer, su denso sabor carnal. Otros mensajes, de la familia, recordatorio de aniversarios, protocolario interés por la salud y los asuntos generales; y de amigos, comentando el sábado o anunciando planes de diversión y viaje. Después dio voz al televisor y cambió diez veces de canal. Anheló uno en el que quedarse pero odiaba los anuncios. Durante media hora contempló las imágenes más peregrinas y consumió la cerveza. Se lavó los dientes y se acostó. Armando soñó que aplastaba gusanos al sentarse en una silla, y que comía puré dulce. No son gusanos sino orugas, sugería una voz cuando se despertaba antes de tiempo, bañado en sudor. Su reacción: correr al espejo del cuarto de baño. El sudor de tu frente, se dijo mientras su imagen volvía a parecerle la de un extraño. Siguió nevando, y la asistencia al trabajo se complicó en toda la ciudad. En algunas zonas el asfalto aparecía intransitable, cubierto por una capa de hielo cristalina y deslizante; también amplias superficies de las aceras. Mientras aguardaba en la parada del autobús, Armando se preguntó por las razones de su presencia allí. Qué hago yo aquí, fue lo que se dijo. Ya no miraba el periódico; miraba cómo los demás mantenían ante sus narices un ejemplar repleto de noticias desmoralizantes y comentarios devastadores. ¿Acaso nunca se había fijado en el cuadro que componían los diversos grupos de individuos ensimismados en cada rincón de la ciudad en los días laborables? No, porque él solía estar en el interior de tales grupos. Ahora parecía haber salido de la realidad habitual y cobrado distancia para contemplarla desde fuera. Algunas personas se ensimismaban con la ayuda de diminutos auriculares conectados a la radio o a música de discoteca. Armando vio que a unos cincuenta metros caminaban con enorme dificultad una mujer joven y un niño de dos años, seguramente su hijo. Ambos calzaban katiuskas de color celeste. La madre resbaló sobre el hielo y cayó sentada, con peligro de fracturarse el coxis. Como el niño caminaba agarrado a su mano y no tuvo tiempo de soltarse, fue arrastrado a la caída y sufrió un violento golpe en la cabeza. Madre e hijo permanecían en el suelo, llorando doloridos. No podían incorporarse. Armando se acercó, aupó en brazos al niño y ayudó a la madre a ponerse en pie. A la mujer le avergonzaba llorar y explicó que sentía un dolor insoportable. Iban a la guardería, primero, y luego al trabajo, ella. Armando les acompañó durante unos cien metros, hasta salir de la zona helada. Luego regresó a la parada y permaneció apenado hasta la llegada del autobús. ¿Y si la sensación de estar transformándose fuera un síntoma patológico?, dudaba Armando. No le parecía así: físicamente nada anómalo percibía en su organismo, cuyas funciones eran ejercidas con regularidad silenciosa y confortante; ni deposiciones poco sólidas, ni ventosidades malolientes, ni lengua blancuzca, arritmias cardíacas, córneas amarillentas, palidez excesiva, ojeras violáceas, aliento disimulable, articulaciones resentidas, jaquecas lacerantes, insomnio agotador, fatiga inexplicable o tristeza genital; casi se sintió culpable por desconfiar de un organismo tan modesto y probo en su intachable eficiencia: ni tan siquiera un apunte de caries o una común gripe en el último lustro. Una tarde visitó a su médico de cabecera en el Centro de Salud y tras presentarse a él, pues el galeno sólo llevaba cuatro años ocupando la plaza y Armando no le había visto nunca, pidió someterse a las pruebas más parecidas a un chequeo integral. El doctor no conseguía entenderlo. ¿Pero es que acaso se encuentra usted mal?, insistía en preguntar. En modo alguno mal, pero quiero ir descartando explicaciones. En los días siguientes Armando fue objeto de una docena de análisis, cada uno distinto. Le extrajeron fluidos de todos los tipos existentes en un cuerpo humano. El médico estudió en denso silencio los resultados y los describió como envidiables. Ojalá tuviera yo una salud como la suya, suspiró mientras encendía un cigarrillo. En la consulta del psiquiatra (¿o era un psicólogo?) rellenó un centenar de tests. Posee usted un sólido equilibrio, le comunicó el facultativo una semana después. La psicometría no detecta la menor dolencia; ni siquiera una leve neurosis. Tan sólo, si acaso (y Armando, todo atención, se adelantó en su asiento), cierta fobia a las multitudes, pero hoy por hoy es más bien una reacción razonable. (…)

Crítica de Santos Sanz Villanueva:

https://www.revistadelibros.com/articulos/la-escondida-senda-de-luis-perez-ortiz