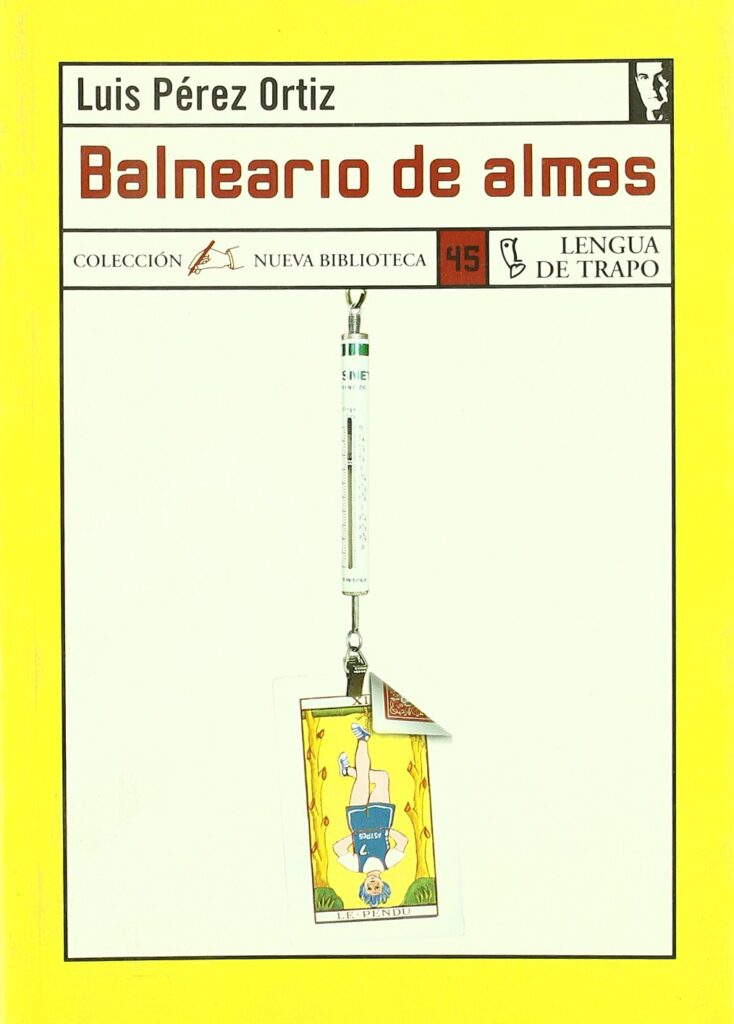

(Ed. Lengua de Trapo, 2000)

En el silencio nocturno del apartado hotel-balneario Europa, el celador Germán Saabedra recuerda su vida en busca de las claves del fracaso. Cada noche la gótica turbulencia de lo evocado invade la quietud del presente y parece dar cuerpo a más de un fantasma personal: ¿quiénes son en realidad el irritante director, la apasionada camarera y la huésped aficionada al travestismo?

Capítulo I

Nunca había pensado en matar a alguien. Sin embargo, durante unos

segundos la idea se ha apoderado de mí con una intensidad cegadora. Es lo último

que hubiera supuesto al aceptar el empleo de conserje nocturno en el balneario

Europa.

Quería enderezar mi vida, reconstruir tras la desgracia el orden de mi

espíritu intelectual en la sucesión de largas noches (largas para quien vela en silencio

mientras los demás duermen); aquietarme y meditar, pasar una temporada en un

mundo aparte. Ya había disipado mi patrimonio en el errático frenesí de los últimos

años y no quería empezar a dar sablazos. Tampoco clases: ¿Para qué transmitir

desánimo y duda a chavales que absorben como esponjas cualquier mensaje adulto?

No deseaba sembrar en sus crédulas y receptivas mentes visiones amargas. Por eso

solicité el empleo de conserje nocturno en el balneario cuando descubrí el anuncio en

un periódico.

Eso fue hace meses.

Me aceptaron enseguida. Contribuyó, creo, mi buena presencia, que

todavía aguanta. También me esmeré en las maneras; en el estilo, por decirlo así:

sobre todo, hablar con claridad, sin apresurarse ni elevar la voz ni, mucho menos,

gesticular cuando es innecesario. Un buen corte de pelo y un rasurado minucioso

influyeron lo suyo, si bien descubrían en la mejilla izquierda la aparatosa cicatriz, que

no dejaba de impresionar; como el dominio del inglés, conservado pese a los años sin

práctica.

No descarto que me reconocieran, pero en la entrevista no se aludió a

ello.

Con ansiedad a duras penas sofocada, yo seguía las reacciones de la

pareja de directivos que a su vez me estudiaban a mí mientras caían las preguntas,

típicas de cuestionario.

Llegué a la cita con antelación y pude observar durante unos minutos la

tranquila vida del balneario Europa, un establecimiento residencial y sanitario del que

nunca había oído hablar pese a que su antigüedad notoria, sus considerables

dimensiones y los aún vigentes signos de genuino esplendor debían por fuerza

corresponderse con una celebridad llamativa; pero, no obstante la anterior frecuencia

de mis viajes y la consiguiente curiosidad hacia lo relacionado con la hostelería, me

había pasado inadvertida.

Si era un balneario raro y poco notorio, tanto mejor para mí: más

posibilidades de no ser reconocido. La fama ha sido uno de los más pesados lastres

que haya tenido que arrastrar; la fama y la pierna rígida, a la vez causa e ilustración del

fin abrupto de aquella incipiente fama.

Paseé despacio por los salones, asomándome a cada estancia cuanto la

discreción me permitía. En el silencio y la tranquilidad reinantes (la mayoría de los

huéspedes leía, y las escasas conversaciones eran prácticamente silenciosas) reconocí

algo más intenso que un elemental bienestar: son las ocasionales percepciones que del

destino tenemos, de sus encrucijadas.

Hace tiempo, al visitar una casa, me vi durante un segundo reflejado en

un espejo, con cinco años más y una cicatriz en la cara, y lo olvidé hasta que, pasado

ese lustro, me estaba marchando un día de allí, recién cosida la mejilla todavía.

Asunto del destino, por tanto; de estrellas, en cierto modo. Volví a

pensarlo una de las primeras noches, cuando ya de madrugada hacía la ronda, no

memorizada ni automática aún, por las amplias estancias del balneario, desiertas y en

penumbra, y detenía mi caminar ante los ventanales abiertos a un firmamento límpido

que, sin poder entonces traducirlo a un mensaje preciso, me parecía elocuente,

vagamente hablador, de forma que me quedaba plantado, rebuscando idiomas y

recuerdos hasta yo mismo forzarme a salir de aquella absorción y continuar el

recorrido a que me sentía obligado, sobre todo en aquellos primeros días, cuando me

parecía tener a los propietarios del balneario pendientes de cada uno de mis pasos,

quizá justo porque eran irregulares y creía, por inercia, fijarse sobre el leve arrastre de

mi pierna coja oídos y miradas de directivos a buen seguro tan dormidos como,

excepto yo, todos cuantos ocupaban el vetusto edificio.

Cada noche llega un instante en que pregunto qué hago yo aquí, en medio

de este silencio espeso, sólo mermado por el zumbido tenue de algún

electrodoméstico perpetuo, acaso el pequeño televisor portátil que mantengo

encendido sin descanso y sin volumen, sirviendo imágenes que destacan su inevitable

absurdo cuando las miro, por mucho que un psicoanalista pudiera encontrar en ello

sentido si yo se las describiera en cualquier orden: un bañista con gorro de hule

bracea animoso a cámara lenta en un mar plomizo, un viejo calvo y ceñudo exclama

mediante subtítulos “¿Qué? ¡No existe ninguna carta!”, una joven en minifalda se quita

ambos pendientes antes de desvestirse en el dormitorio de un apartamento exiguo…

Lo que se llama destino, en realidad una oleada de pensamientos y

meditaciones de contorno fluctuante: le doy muchas vueltas a la memoria del pasado

personal, que es como decir contorno fluctuante. Una vez un hecho vivido se presenta

con un aspecto, a la vez siguiente con otro, y así sucesivamente, si es que no cambia

de aspecto en la misma vez, y el hecho aislado del principio se multiplica enseguida en

varios hechos simultáneos, la mayoría incompatibles entre sí, si se quiere pensar con

orden, lo que no quita para que terminen apareciendo, simultáneos y además

incompatibles, a un lado y otro de la cabeza, con autonomía que sobrevive al choque

de ambos chorros en mitad de la frente, sobre los ojos con que contemplo las

estrellas, durante un breve alto en el paseo de inspección rutinaria, al empezar mi

jornada.

A mí no me dijeron que atendiese a mi manera la vigilancia nocturna del

balneario sino que al contratarme detallaron con minucioso pormenor lo que una

persona por ellos contratada a tal fin debe estar haciendo a cada instante si desea

ajustarse a la función de conserje nocturno. Y cobrar su sueldo a fin de mes, les faltó

añadir, aunque era innecesario. Supongo que no creerían que alguien pudiera aceptar

el empleo por motivo distinto del dinero.

Sin embargo, a menudo he pensado que al aceptar el empleo estaba

respondiendo a una vocación extraña.

En estas noches silenciosas no puedo escuchar mediante auriculares

música, ni la radio, porque forma parte de mis obligaciones laborales permanecer

alerta, en disposición de captar cualquier sonido anómalo; los normales son muy

abundantes, forman un delgado tapiz acústico que al principio no se percibe: se trata

de un rumor cuya textura interna es compleja y en el que resulta difícil distinguir entre

el de las máquinas eléctricas, que bullen en sótanos y cocinas, y el impreciso sonar de

las vidas humanas aquí agrupadas. Ejemplo: los remotísimos pasos de algún huésped

que se ha levantado medio dormido en los pisos superiores. Me imagino cómo,

cerrados aún los ojos, tantea el suelo con la punta de los pies hasta introducirlas en las

pantuflas sin suela para encaminarse al cuarto de baño, también a tientas, y no

despertar a su esposa o amante quien, a juzgar por la sonora y espaciada respiración,

duerme a fondo, mejor que así sea.

Es una vida colectiva que durante su desconexión nocturna se expresa

mediante un vago rumor de caracola o eco reverberante, amalgamado con olas de

ansia, temor, anhelo, placer y zozobra.

Cuando descubro el plic-plic de alguna gota que salta una y otra vez por

la esquina desajustada de una tubería vieja, demoro un día o dos el aviso a la

dirección para así disfrutar del ritmo milenario del goteo acuático, quizá junto a un

radiador que se haya dilatado de calor y encogido de frío demasiadas veces para

soportar el vaivén.

La oreja tendida al incesante crepitar escondido en el silencio.

Algún día me entretengo curioseando la lista de inscripciones, y juego con

los nombres propios (de dónde vendrán, el nombre y su portador) entre los cuáles

descubrí ayer uno muy conocido por mí. Una coincidencia, pensé.

Nunca hasta entonces había pensado en cometer un crimen.

Digo algún día pero siempre es alguna noche, en realidad. Al amanecer

me retiro a la habitación de la que puedo aquí disponer, el diminuto cuarto incluido en

el contrato que me vincula al balneario. Allí tengo algunos libros y un periódico de la

jornada. Lo estudio como si diera noticias de un mundo exótico, acerca de cuya

constitución me proporcionase pistas para observar con mirada de antropólogo a los

variados clientes del balneario, de paseo por los salones, pasillos y jardines, en los

pocos ratos en que puedo verlos despiertos. Se trata en su mayor parte de viejos

achacosos a quienes beneficia la terapia acuática aquí administrada. Una serie de

manguerazos, además de los chorros de la piscina caliente, les dejan como nuevos. A

los pocos días de llegar parlotean cantarines. Oigo a través de la puerta de mi

pequeño cuarto los gorjeos con que se cuentan unos a otros sus experiencias y pasan

revista a la muchedumbre de síntomas semana a semana diezmados. Leo la prensa sin

perdonar página y por la noche, mientras reina el silencio, me pregunto cómo es fuera

de aquí la existencia de esas personas a quienes siento toser, revolverse en sus lechos

de sonoro somier, pisar baldosas quebradas, pulsar un interruptor. Si es que en

realidad existen fuera de aquí…

También cada noche encuentro un rato para, incluyéndolo en mi ronda

diaria, subir a la azotea y fumar un cigarrillo en el belvedere orientado al norte. Es el

único del día y lo fumo con recreo, como si a través del cilindro aspirase el vasto

cielo sobre mi cabeza para distribuir sus átomos hasta la más comarcal célula de mi

organismo. Así fumaba en la adolescencia cigarros que no me gustaban, concentrado

y en lugares recónditos donde volverse, durante unos minutos, imperceptible para los

demás, sustraído a su atención en el interior de una cápsula de humo.

Mientras dura la combustión, me gusta contemplar la bulliciosa luminaria

de la ciudad, que se extiende ondulante sobre las colinas originales y se fuga hacia el

llano, al fondo limitado por una cadena montañosa de proporciones bastante

domésticas pero cuyo perfil nevado brilla tenue en los plenilunios invernales, a través

de la atmósfera barrida, transparente y gélida. No sólo ese aire me despeja, por su

tonificante delgadez, del aturdimiento inducido por la elevada calefacción impuesta en

el interior del edificio (sin duda porque suele asociarse a la riqueza, como dejar

comida en el plato, antes de analizar si para la higiene y la salud conviene sofocarse de

tal modo y constiparse sin remisión en la primera salida a una intemperie treinta grados

más fría); no sólo consigo, abrigado con el excelente chaquetón del uniforme,

sacudirme el aturdimiento acumulado en las primeras horas tras el mostrador, sino que

obtengo la expansión, próxima a la euforia, garantizada para mí por el dominio visual

de un espacio panorámico; unos minutos de oxígeno que me permiten permanecer en

el interior del edificio hasta el día siguiente, incluidas las horas en el pequeño cuarto, el

exiguo camarín donde, mientras todos creen que duermo, paso la mayor parte del

tiempo perplejo, tratando de afrontar mi vida.

Cuando, por decirlo así, debuté en mi puesto y me vi uniformado tras el

mostrador, encarnando la conciencia alerta del balneario Europa, nunca interrumpida

a lo largo de las veinticuatro horas de cada día, mientras la bulliciosa actividad

disparada por la cena y la sobremesa, el trajín de camareros, el movimiento de

clientes por el vestíbulo se atenuaba y entraba en progresiva sordina hasta

desembocar poco después en el proverbial silencio del establecimiento (ya la mayoría

en sus respectivas habitaciones, y entregado por parte del director el juego de llaves,

incluida la del ordenador; ello mediando escasas palabras, tal y como de modo tácito

parecía establecido que, por fortuna, sería la comunicación entre nosotros), entonces,

rebajada la intensidad de las lámparas de la entrada, ya todo en estables quietud y

silencio apenas alterados por el discreto regreso de algún cliente desparejo, menos

discreto si acompañado, entonces, pues, por primera vez solo en mi confortable silla

ergonómica, me vi en formación con los bedeles del instituto al que acudí de niño

durante diez años. Visión acaso propiciada por el común atuendo de uniforme y la

semejante función de conserjería, no me entusiasmó que irrumpiera en mi mente pero

tampoco me causó un fastidio especial, al menos antes de descubrir otra semejanza:

todos los bedeles del instituto padecían mutilación o lisiadura en alguna parte de su

anatomía, cerebro incluido. El hallazgo de esta tercera semejanza volvió sombría la

visión que hasta entonces había podido contemplar con pálido humor. Detenerme a

considerar la superior elegancia de mi uniforme no contribuyó a suavizar ese tinte

sombrío.

Como cabe imaginar, aquellos bedeles eran portadores de nombres

grotescos o paradójicos en los que parecía estar prefigurado su sino, como si

existieran estigmas transgeneracionales cifrados en el nombre de pila o en el apellido o

en ambos, o en su combinación chistosa con algún defecto físico. Establecían un

flanco circense en el corredor de acceso al mundo adulto que era el instituto.

Lucas Grande, el jefe de bedeles, era un enano de metro veinticinco, por

lo demás proporcionado y hasta portador de una noble cabeza de cráneo

redondeado y facciones regulares, adornadas por un bigote blanco, centro de un

semblante reflexivo y elegante, sin duda más próximo al aire sabio que el de muchos

profesores del centro. Augusto, en cambio, era un gigante con aspecto de boxeador

sonado y, se debiera o no a una hipotética carrera pugilística pautada por el beso de

la lona, sonado lo estaba sin lugar a duda. Solía cargar pesados bultos de un almacén

a otro y llevar sobre el uniforme reglamentario un guardapolvo azul, y aun en medio de

paquidérmicos esfuerzos mantenía la sonrisa bobalicona, a veces intensificada hasta la

risotada estentórea si algún párvulo de su misma edad mental bromeaba con él al

adelantarle por el patio. Era un inocente de quien nada malo cabía esperar sino fuerza

mecánica y protección. Todo lo contrario del retorcido Salvador, manco y con un ojo

de cristal. Ocupaba con su familia una vivienda en uno de los pabellones. De nadie era

salvador, y menos de sus hijos becados en el instituto, a juzgar por las marcas

corporales que les imprimía con la mano buena por sacar pésimas notas.

Por no mencionar al hombre-rata, que vivía en los urinarios. Entraba y

salía con su carretilla chirriante y botas de pocero.

La ventaja de este empleo de conserje nocturno reside en que facilita un

enorme aislamiento social, sin los inconvenientes de la marginación, y en que cumple

de forma idónea la función de limbo que yo pedía a un lugar; y, por añadidura, me

pagan. Desde luego no es un trabajo fácil. Nadie ligado a una familia podría realizarlo

a no ser que todos sus parientes también trabajasen de noche. Hace falta, por otra

parte, un temple especial para permanecer despierto hasta el amanecer, jornada tras

jornada, sin hablar con nadie ni ver a nadie, excepto en el momento de cruzarse en la

frontera del sueño. Buenos días. ¿Nada de particular? Todo en orden. Lo celebro…

Bien, pues le llegó la hora de descansar un rato. Bien, pues hasta la noche.

Aquí ya han comprendido todos que soy taciturno y que no necesito

consuelo por lo duro de mi trabajo porque, si para otros sin duda lo sería, para mí, en

cambio, no lo es, justo porque me proporciona lo que necesito: soledad, silencio,

tiempo para leer, escribir y meditar, y con todo ello albergar la esperanza de

reconstruir por dentro mi cabeza, ya que en lo físico las lesiones son irremediables. Si

me preguntasen dónde estaba, y metido en qué, hace tan sólo un año, sería incapaz de

responder. Así como recuerdo con una riqueza de pormenores casi inconcebible

aquello que conservo en la memoria, de igual modo total olvido lo que olvido. Vaya

una cosa por la otra: doy por descontado que cuanto no recuerdo es asunto que no

merece la pena, o que no debo por ahora recordarlo porque no me conviene. Así es

una buena memoria: trabaja como facultad inteligente, subordinada a una existencia

despierta que no necesita mantener presente en todo momento cuanto ha

experimentado, ni mucho menos perder tiempo y energía conservando colecciones de

datos por completo inservibles para otra finalidad que su recitado inane.

Es rara la fiesta aquí. Sólo en días muy señalados se organiza. Hoy, una

familia muy numerosa sobrepasó la hora de la cena, por la excitación de los niños,

teniendo en cuenta la fecha. Conmueve, en cierto modo, verlos a distancia, desde el

otro lado del mostrador, ligados por lazos de sangre que se traducen en lo que se

llama “un aire de familia”: el esquema común al que obedecen los movimientos, la

curva de los pómulos, la forma de sentarse erguidos, cierta aspereza en la voz, una

manera de asir los cubiertos, tal vez diseminados reflejos de un bisabuelo ya muerto.

Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, algunos clientes asiduos, de

los que acuden regular y puntualmente cada año (se diría que sólo para avanzar en

una apropiación abstracta e ilusoria del balneario), al retirarse hacia sus habitaciones

me miran exigiendo un restablecimiento del orden, como si con su muy perceptible

(demasiado) mirada quisieran empujarme a una intervención policial. Adopto entonces

una actitud extraterrestre. Doy las buenas noches entonando la fórmula con

musicalidad gregoriana e infundo a mis córneas una textura de huevo cocido. Este tipo

de clientes al acecho de la ocasión para esgrimir sus derechos, aunque los esgriman

etéreamente, en subliminal lenguaje de guiños y sobreentendidos (lenguaje abstracto

en la medida en que sus derechos son también abstractos, por no decir imaginarios: la

suma de las facturas por ellos abonadas a lo largo de décadas les daría para ostentar

la propiedad del establecimiento apenas durante una docena de segundos y sin

embargo, a juzgar por su actitud, cualquiera creería encontrarse ante un socio

fundador), me parecen, con mucho, menos preferibles que los irregulares

noctámbulos, de llegada caótica.

En el fondo protestan porque ellos cumplen a rajatabla los catecismos

sociales y cuando llegan las fiestas carecen de familia apta para celebrarlas con

jolgorio. Yo también carezco de familia pero no me fastidia. No es que hayan muerto,

al menos que yo sepa, sino que los perdí hace tiempo, o me perdieron, da igual. Cada

uno es cada uno.

Conmueve el trance de los niños al descubrir los regalos por la mañana,

su expresión maravillada al comprobar que el prodigio se cumple. Es felicidad genuina

pues los padres no pueden exhibir ningún mérito ni utilizarlo para la extorsión afectiva.

Sacrifican la recompensa directa, la correspondencia inmediata al gesto de regalar,

para que el sortilegio pueda realizarse: abnegación como la de Moisés conduciendo a

su pueblo hacia una tierra prometida para todos excepto él.

Conmovido ante lo que me parece una isla de pureza sentimental;

sorprendido por ello. Tal vez hay también algo de estético en la reacción íntima contra

la fea intransigencia de los viejos amargados a quienes fastidia que el alborozo aislado

de unos niños les impida concentrarse en la lectura de las esquelas del periódico, o la

tabla de cotizaciones en la bolsa de valores, o el cálculo detallado de los incrementos

que la ley les permite aplicar a los alquileres que cobran a los inquilinos de sus

diversos pisos; viejos de corazón seco y roñoso que se intoxican el uno al otro en

silencio con los rencores acumulados a diario durante décadas, abandonados sin duda

por unos hijos que deseaban llenar con sus vidas algo más que las páginas de un libro

de contabilidad a entregar, llegada la muerte, bien balanceado al supremo banquero.

Estos chiquillos todo lo revuelven, dijo uno de los viejos al retirarse y

pasar ante el mostrador, creyendo que yo le contestaría que sí, que por supuesto, en

lugar de limitarme a unas obligatorias Buenas noches.

Todo lo revuelven, murmuró el viejo, e indudablemente le había pasado

inadvertida una escena que a mí, en cambio, no dejó de impresionarme, sin

comprender con exactitud por qué. Una niña de corta edad, jugando por tanteo con

un muñeco y otro, en turnos muy impacientes y excitados, había terminado dando un

biberón de los llamados mágicos (artilugio cuyo contenido parece pasar al muñeco

cuando se le aplica a la boca) a una figura de San José tomada de un nacimiento,

precisamente el que la dirección del balneario ordena desembalar cuando llegan estas

fechas. Varias razones hacían llamativa la escena, aunque quizá sólo para mí, porque

nadie alrededor de la niña parecía haberse percatado de ello. El biberón era tan

grande como la figura, lo bastante barbuda como para no parecer un bebé necesitado

de alimento, algo que, en todo caso, podía sucederle al niño del portal, desnudo

además, a diferencia del padre, envuelto éste en varias túnicas, mantos y turbantes.

Pronto se inició un movimiento coordinado de retirada que vació poco a

poco los salones y la cafetería y me obligó a interrumpir la interrogación abierta por la

escena contemplada, pero la imagen de una niña dando con la mayor naturalidad un

biberón gigantesco a una figura muy realista de San José, como si tal cosa fuese lo

más corriente, emergía de cuando en cuando a la superficie de mi conciencia y me

obligaba a preguntarme por el padre de aquella niña, por el tipo de persona que debía

de ser para inducir en la pequeña una actitud tan chocante: una historieta más para

pensar en ratos sueltos. ¿Es que alguien duda que un niño pequeño pueda ser tan

nutritivo como un adulto, si no más?

Si leí el anuncio que solicitaba candidatos a un puesto de portero

nocturno no fue porque mirase por sistema la sección de empleos. Actuaba con tal

desorden que, aunque necesitaba trabajo, no lo buscaba mediante rastreos metódicos

de, por ejemplo, la amplia sección correspondiente en la prensa. Prueba de ese

desorden es el modo en que me fijé en el anuncio. Destacaba en el rectángulo (no

mayor que los de otros reclamos) la palabra ‘urge’, tipografiada con mayúsculas. Sin

embargo, son muchos los anunciantes a quienes urge algo y lo proclaman, a tanto la

palabra. Pero mi vista fue atraída por lo que por error (un baile de letras) leí como una

sorprendente invitación a hurgar, escrita con mejorable ortografía: ‘urgue’.

Estoy acostumbrado a recibir de mí mismo mensajes que proyecto en las

cosas de alrededor, con preferencia en los soportes verbales; a, desde el otro lado

del borde de mi conciencia, recibir ecos de lo que me digo sin premeditación, ecos

que resuenan, sin ir más lejos, en lo que yo creo por un instante que pone en un rótulo

en lugar de lo que realmente pone: algo así como una introspección practicada de

reojo. Ante aquel anuncio me había limitado a recordar cuánto necesitaba hurgar en la

enorme maraña en que mi mente se había transformado, hurgar en busca de alguna

clave explicativa de los desastres, de algún respiradero a través del cuál inhalar aire

despejado, y me había jaleado un poco, un poco más, musitando: Vamos, muchacho,

tienes que hurgar más y dar pronto con alguna pista, frases por el estilo, pero lo que

me pareció chocante ortografía detuvo el paso a otro asunto, otra sección. Y así

descubrí que existía este puesto y se buscaba a alguien resuelto a ocuparlo. Tardé

poco en acudir. Ignoro qué factor convenció a los directivos que me entrevistaron de

que yo era el aspirante idóneo: si mi renuncia voluntaria al permiso semanal, si pasar

por alto el ajuste de la cantidad estipulada como sueldo, o ninguna en especial sino

una intuición tan nítida como la sentida por mí acerca de la coincidencia plena entre la

necesidad del establecimiento de hallar un vigilante o portero (o conserje, o como se

quiera llamar) nocturno, y la mía de vivir apartado del mundo y manejar el mínimo de

palabras.

Este es un gran balneario de estilo clásico con solera de altos techos y

estancias de luminosidad blanca, bañadas por raudales de luz diurna que entran por

grandes ventanales, lo mismo en salas y comedor que en la mayoría de las

habitaciones. Gracias a la posición elevada del edificio, en la cima de una de las

colinas sobre las que la ciudad se asienta, la luz no encuentra el obstáculo de otros

edificios, algo que en su día el arquitecto supo aprovechar al trazar los planos. Por las

noches, en cambio, la iluminación artificial es tenue y contribuye decisivamente a la

atmósfera apacible y sosegada distintiva del establecimiento, que al director gusta

llamar La Casa.

La originalidad no es en el carácter del director un rasgo fuerte, como

puede apreciarse también en la perilla que gasta, ornamento acerca de cuyo extendido

uso no voy a comentar nada por ahora, salvo que las posibilidades de que congenie

con alguien que gaste perilla son nulas. Sé, no obstante, comportarme correctamente,

dar los buenos días o las buenas tardes con entonación amable; puedo llegar, si me lo

propongo, a imprimir una cadencia casi musical a la pronunciación de esas palabras.

La iluminación nocturna procede de numerosas lámparas de pantalla,

distribuidas por todos los rincones, sin refuerzo de ningún otro foco, con lo que los

elevados techos se perciben a menudo como una dimensión perdida, efecto más

intenso en la circular sala del piano, donde algún intérprete afortunado ha llegado a

crear, durante la semanal velada, la sensación de tubo, como si una cúpula tipo

observatorio astronómico se abriese y se creara una conexión perceptible con una

estrella cercana. Un pianista que no bien se sentaba en la banqueta comenzaba a

agitarse entre convulsiones y parecía pulsar el teclado con todo el cuerpo, incluida la

danzante cabellera.

La chimenea contribuye lo suyo a la dulzura de la iluminación nocturna.

Desde su hogar ancho irradia un calor más visual que térmico, si se tiene en cuenta la

potente calefacción bombeada por las calderas del sótano. En cuanto pasa el verano

la chimenea empieza a encenderse con frecuencia diaria y es alimentada con

generosas piezas de encina cuyas brasas, cuando las llamas ya han menguado por

completo, brillan durante toda la noche. El incomparable confort psicológico que el

fuego de la chimenea proporciona, como un dios siempre jovial, tiene varios adeptos

pero ninguno lo es hasta el punto de permanecer en un sillón de orejas absorto en la

contemplación de los mutantes paisajes ígneos mucho tiempo tras la cena. Alguno, si

acaso, fuma con ojos brillantes una pipa, envuelto en una aromática nube de

ensoñación o conjetura que se desvanece en hilachas descendentes cuando la brasa

de briznas se ha extinguido en la cazoleta y el meditabundo cliente se ha retirado a su

habitación con el paso flotante de quien acaba de lograr unos instantes de felicidad

física.

Procuro pasar un rato cada noche ante la chimenea cuando ya todo el

edificio está en silenciosa calma. Pareciera que en mi fijeza pregunto por mi destino al

fuego menguante, igual que los antiguos escrutaban la formación de vuelo de los

pájaros, las tripas de ciertos mamíferos o los dibujos del café restante en el fondo de

una taza, pero le pregunto por mi pasado; le pido que me muestre en su

cinematografía ardiente las figuras de mi vida, las escenas que debo contemplar para

entender qué es lo que ocurrió, por qué una vida prometedora, cuyo cielo no

amenazaba nube alguna, se despeñó en breve plazo por un abismo que parecía no

tener fin, y empezó a encontrarlo la primera noche que pasé aquí en vela, uniformado.

Precisamente tras una noche de perfecta calma en el balneario, un

compacto bloque de silencio entre las doce y el amanecer, ni siquiera rayado por el

timbre telefónico, noche cuya mayor parte pasé ante la chimenea desfalleciente en vez

de tras el mostrador de recepción (lo que me proporcionó un bienestar olvidado, una

placidez como de cesación y tregua, una serenidad muscular brotada de la médula

tras horas suspendido en sobrevuelo contemplativo de las ardientes cordilleras en

cuyo magma sin cesar cambiante se resumían, neutralizaban y recomenzaban los

episodios centrales de la propia vida, núcleos de cuyos inherentes dolor y zozobra

logré separarme por un rato y ver con alivio como ajenos), me pareció, al dirigirme a

mi camarote, que era entonces cuando de verdad pisaba por vez primera el suelo del

balneario, aunque llevase ya meses sin salir de su recinto. Quizá se debiera a que me

hice de pronto consciente de mi vinculación gravitatoria al suelo que estaba pisando

(irrelevante entonces la cojera), superé con claridad durante una larga ráfaga mi

condición fantasmal, y lo que, para ser exactos, diré que me pareció por primera vez

en mucho tiempo es que pisaba la tierra, la corteza terrestre; es decir, que estaba vivo

en este mundo. ¡Valiente cosa!, se podría objetar. Sí, de acuerdo, pero no es lo

mismo el mero pensarlo o decirlo que experimentarlo durante unos peculiares minutos

como exclusivo contenido saturador de una conciencia en el límite paradójico de su

plenitud y su vacío totales.

Había pasado ceremonioso el cambio de turno y caminado absorto por

el pasillo listado de rosáceos rayos horizontales en lento viraje al anaranjado, al

dorado y risueño amarillo. Por el ventanuco del camarote entraba un chorro de luz

solar casi tangible y se proyectaba acariciante sobre la reproducción, en tamaño de

tarjeta postal, de El sueño de Jacob, de Ribera, clavada con alfileres en la pared.

El camarote es en verdad exiguo. Caben apenas la cama, una mesa y una

silla y, en una de las paredes, una pequeña estantería donde me esperan cada mañana

diez o doce novelas. En otra de las paredes una puerta se abre a un aseo con ducha

de plato. Lo suficiente. En la cuarta pared, a la que se pega la cabecera de la cama,

no hay cosa alguna, para no dormirme con el terror a que tal cosa se me desplome

sobre el cráneo durante el sueño. Hay lo justo. ¿Una radio? Las detesto. Bastantes

voces tengo ya en mi cabeza.

Me había desnudado para ponerme el pijama y acostarme cuando sentí

que a mis espaldas se abría la puerta de la habitación. No era momento para

sobresaltos y me volví porque no cabía hacer otra cosa. Una camarera estaba

paralizada en la puerta, todavía una mano asiendo el pomo y, bajo el otro brazo, un

juego de ropa de cama. Se disponía a balbucear unas palabras de disculpa, por la

evidente equivocación (era nueva e ignoraba mi horario cambiado, me dije), pero un

súbito remolino electrizó el aire, casi con chasquido; lo imantó y sembró de

polaridades. Coincidió quizá con el instante en que la mano de la joven camarera

abandonó el pomo para colocar tras la oreja un mechón suelto de cabello rojizo, con

una suavidad tan insinuante como inconsciente, una morosidad tan hipnótica y

automática que con toda probabilidad se correspondió con el cambio de voltaje en la

apretada atmósfera del cuarto. No hubo palabras pero sí una coincidente

determinación de abandonarse a las corrientes que habían brotado como por

chispazo. Porque para lenguaje no verbal el de mi anatomía frontal y desnuda,

precisamente en rotundo triunfo contra el imperio de la gravedad. No creo

jactancioso decirlo así.

Hubo sendas y simultáneas adopciones sin reservas de la tormenta

magnética catalizada en aquel instante, tal vez porque estábamos ambos medio

soñando (yo medio dormido, ella medio despierta) y con la etiqueta social

desdibujada, envueltos en figuraciones fantásticas intermedias, transitando la escalerilla

del avión, como quien dice.

Ella empezó a desvestirse con pasmosa agilidad. Faldas y bragas juntas

lanzó de graciosa patada mientras cerraba la puerta a su espalda. Su pelambre púbica

era también rojiza y se confundió en mi retina con la impronta de los colores del fuego

con que me había bañado ante la chimenea, durante la noche recién concluida.

Delgada y fibrosa, los alargados músculos de la camarera bailaban bajo su piel,

basculando con los movimientos. Aliento sonoro y fresco, sabía su boca a reciente

dentífrico, no llegaba a gemir pero trasegaba litros de aire en siseantes jadeos. Nos

acoplamos con furor cadencioso, entregados a un creciente percutir, como de pistón

o de émbolo, seguros del acolchamiento, de la invisible envoltura neumática que

convertía el vaivén pélvico en un muelle oleaje lanzado a romper espumeante una y

otra vez en la orilla del cerebro.

Hubo una danza gimnástica, saltarina, suelta y dicharachera que nos dejó

sonrientes. Si hubiera estallado una cerrada ovación de estadio no habría sonado

anómala. Después de un imponderable rato de silencio y flotación (una báscula

marcaría sin duda la mitad del peso habitual), brincó hacia su ropa, se vistió tan ágil

como se había desvestido, aunque con menor urgencia, y se encaramó a la prisa que

la aguardaba junto a la puerta. Abrió ésta con cautela y se volvió, traviesa sonrisa en

los ojos. Yo iba a aventurar Te llamas Mari… y al abrir la boca me atajó con un

expresivo gesto manual que parecía significar: Y tú te llamas como no me importa.

Con pulgar e índice pincé mis labios y ella asintió con la cabeza una sola y suficiente

vez antes de desaparecer.

Su nombre no me incumbe, pensé.

Como aquel primer día, nos encontramos sin palabras varias veces en mi

cuarto. De modo imprevisible aparece silenciosa y nos empujamos, entrelazados y

desnudos (siempre se desnuda del todo, con algo naturista en los ademanes: la

imagino fácilmente en un camping o una playa nudistas, con dieta macrobiótica; tal vez

sea extranjera), con gimnástica soltura hasta que se precipita la ebullición, el

desvanecimiento, salpicadura, y da paso a un rato indeterminado de suspendida

quietud, cada cuál abismado en sus propias sensaciones algodonosas, la esponjosa

recomposición del organismo.

No hay en los encuentros ritmo o periodicidad que yo haya advertido; no

es cosa de la luna, pues. No tengo con quién hablar de ellos, ni lo haría si tuviera con

quién. No suelo. Intuyo que Mari, por así llamarla, tampoco lo hará. La ausencia de

palabras nos libra del peligro que encierran: la promesa, los pactos (tácitos o

expresos) y los compromisos de humo. Circunscribe el contacto a lo fisiológico. Sin

embargo, tal contacto, en modo alguno rudo, tiene un marchamo culto: hay gobierno

del cuerpo, entrenamiento y destreza en la persecución exacta del placer.

No ansío los encuentros; eludo el apego, desear lo que en el momento no

se tiene. Tampoco quiero tenerla, ni a ella ni a nadie. No soy quién. Tuve una esposa;

una compañera, creía, y lo decía, si la ocasión lo exigía o propiciaba: Tengo esposa, o

Tengo compañera. Imbécil.

No ansío los encuentros pero son gratos pasajes de confortante,

inofensivo placer. Más porque en ocasiones recientes, sobre todo tras noches serenas

que he podido pasar en su mayor parte anestesiado ante la chimenea, al poco de

acostarme me despierto con el pene como una barra metálica, si puedo decirlo así.

Buenos días, director. No ha ocurrido nada. Es la frase que repito a

diario cuando a las siete en punto aparece cada mañana la autoridad máxima del

balneario ante el mostrador de recepción, al otro lado del cuál yo permanezco

sentado en la actitud de quien no hubiera cambiado de postura en toda la noche. La

puntualidad del director es inamovible y por ello me preocupo de estar en el puesto

aunque a menos cinco estuviera varios pisos más arriba o ante la chimenea.

Buenos días, director, no ha ocurrido nada, y entonces él da la invariable

contestación: Lo celebro. Y acto seguido, tras una pausa destinada a permitirme decir

algo si he de añadirlo, lo que nunca hasta ahora ha ocurrido: Bien, pues le llegó la hora

de descansar un rato. Le molesta que diga ‘director’, con minúscula, que no diga

‘Señor Director’, igual que le molesta que si contesto al teléfono diga también con

minúsculas Aquí el balneario Europa, y no ‘Balneario Europa’, como él desearía oír,

pero comprende que cualquier sugerencia al respecto sería rechazada por mi parte

con un argumento para el que carecería de respuesta, porque es incapaz de anticipar

su contenido. Yo también soy incapaz de preverlo pero sé que llegado el momento el

argumento se formularía de manera incontestable. Se desprende ya de la disposición

mutua y es innecesario concretar una prueba escenificada de forma expresa;

innecesario y hasta engorroso, porque podría acarrear un deterioro que nadie desea.

El director teme que a partir de entonces yo pase a llamarle ‘dire’, y tras de mí, en

medio de una sorda rechifla, el resto del personal. Él trata de infundir respeto

paseándose estirado, gesticulando con ademanes grandilocuentes (los pulgares en las

sisas del chaleco, a veces), hablando alto, con voz encuevada, pero no lo consigue

porque actúa sin convicción, aplica mecánicamente una receta familiar. Respeto se le

tiene, como a cualquier persona mientras no demuestre una condición abyecta, pero el

respeto extra que parece exigir sólo por haber heredado la propiedad de un balneario

(por mucho que haya estudiado y soportado cursillos de capacitación profesional) es

difícil otorgárselo. Primero, por las córneas amarillentas; segundo, en mi opinión, por

la perilla.

Me familiaricé pronto con los tableros de luces y conmutadores, los

monitores de vigilancia y observación a los que de vez en cuando hay que echar un

vistazo, los estadillos y formularios que se han de rellenar para plasmar el informe del

día, más los recados: alguien telefoneó a tal habitación e insistirá por la mañana; otro

alguien emprende viaje y desea ser despertado a las seis. Buenos días señor son las

seis en punto y el sol asomará dentro de un rato. Umm…, qué ocurre, quién es usted.

Soy el amable portero de noche, modestia aparte, señor, y tiene usted que salir de

viaje enseguida, así que vaya espabilando, si lo encuentra oportuno.

La actitud prevenida que el director mantiene respecto a mí se manifiesta

en leves colisiones, la mayoría de las cuales la revalidan. Así lo necesita él para

renovar su pose jerarquista. Cuando ya estaban firmados los papeles del contrato

advertí un olvido, un asunto importante que no habíamos tratado, y expuse, tal vez

con pocos preámbulos, o sin preámbulo alguno, mi oposición a llevar armas. No era

una declaración extravagante pues muchos celadores y guardas usan pistola, detalle

que a nadie puede resultar indiferente; al menos nada tiene de raro que a alguien no le

resulte indiferente, merecedor de una declaración firme. El director interrumpió en

mitad de la operación la palabra que estaba escribiendo en un documento. Cuando

concluyó la interrupción me miró con sus ojos de córnea amarilla y para hacerlo

movió tan sólo los globos oculares (saltones, por cierto; parecían al borde de la

eyección, imaginé que mediante muelles). Nadie habló de llevar armas, Saabedra, me

dijo con ensayada calma. Tan sólo deseo aclarar las cosas en lo posible, director. Lo

dije con minúscula, ya desde el principio. Él tampoco había dicho Señor Saabedra,

puestos así. De modo que dos refuerzos obtuvo su prevención en aquel lance: un

subordinado se permite ostentar principios, y el mismo subordinado prescinde del

tratamiento de “señor” al dirigirse al propietario y máximo responsable del balneario

Europa.

Al director no le haría gracia, supongo, mi costumbre de subir cada

noche unos minutos a fumar un cigarrillo en el belvedere norte de la azotea. Forma

parte de mi ronda supervisora, algo que según él puede realizarse a la perfección ante

el panel de monitores, dos de los cuáles enfocan a la superficie de la cubierta que

cierra el edificio por arriba. Él, con sus visiones simples, concibe el ejercicio de mi

trabajo como una guardia permanente, y a ser posible rígida, ante la retícula de

pantallas, pero si me sorprendiera fuera de ese puesto (me extraña que no baje de vez

en cuando, por sorpresa, para cerciorarse de mi presencia tras el mostrador) siempre

podría yo alegar que me había parecido captar un movimiento anómalo en uno de los

televisores, razón suficiente y sobrada para un examen directo del lugar.

Eran las tres cuando encendí el cigarrillo y dejé mi vista deslizarse sobre

la ciudad dormida, un hervidero de luces: anuncios de neón intermitente, procesiones

de farolas anaranjadas, parejas de faros desplazándose en línea por las calles, torres

de cristal reflejando su autoiluminación en mosaico: un respirar rutilante, emanado de

la aglomeración vertical y horizontal de viviendas, que opaca la atmósfera e impide

apreciar las estrellas más próximas al horizonte, aunque no las que la mirada halla si se

lanza en perpendicular hacia una bóveda imaginaria, lo más etéreo de lo visible, por

anacronismo y paradoja denominado firmamento.

Volviendo al suelo, en el área más cercana de la ciudad podía ver una

estampa intercambiable con cualquier moderna metrópolis del mundo: bloques de

hormigón, avenidas de asfalto, pálida luz asalmonada, dos o tres coches que ruedan

aislados. Podría ser cualquier ciudad del mundo, pensé. Si ahora perdiese la memoria

y despertase aquí sin saber dónde estoy, no podría deducir cuál es esta ciudad; ni

siquiera en qué continente está. En todos ellos hay núcleos urbanos con aspecto

idéntico al que estoy viendo ahora.

El humo del cigarrillo recién encendido y el apercibirme del adocenado

paisaje me proporcionaron un leve mareo del que traté de zafarme asomándome a la

balaustrada del belvedere para orientar la vista hacia las constelaciones. Fue entonces,

al inclinarme hacia adelante, cuando vi una ventana encendida en una habitación del

balneario, en el penúltimo piso del edificio, construido con planta en ele, de forma que

las habitaciones en el extremo del pasillo tienen ventana al norte pero también al oeste,

y por ésta entran los últimos rayos del sol poniente, motivo por el que algunos clientes

prefieren otras habitaciones, para librarse de la profunda melancolía que inspira esa

luz rojiza y sesgada. Las cortinas, a medio cerrar, encuadraban en el centro de la

cristalera un fragmento de la habitación, correspondiente en su mayor parte, por el

ángulo de visión, a la superficie satinada de la cama, sobre la que casi rebotaba la

claridad arrojada por el foco de las lámparas. En el instante en que mi vista topó con

la ventana iluminada, la única en todo el edificio (una tiniebla masiva en cuyo seno

vacío flotaba el cuadro radiante) alguien arrojaba sobre la cama una revista, de

cualquier manera. Segundos después cayó sobre la revista un vestido oscuro, de tela

ligera, abierto por una cremallera lateral, aunque la media distancia no permitía

apreciar con exactitud este detalle insignificante. Insignificante, pero a lo largo de la

noche he recordado varias veces cuanto vi enmarcado en aquella ventana aislada. A

continuación apareció la mitad inferior de un cuerpo vestido con calzón masculino, un

pantalón corto de tela estampada, tal vez con naipes, tal vez los cuatro ases

repitiéndose sobre un fondo de verde austríaco. Las piernas que del calzón salían

hacia el suelo enmoquetado eran, sin embargo, inequívocamente femeninas, esbeltas y

de suave contorno, lisa superficie bronceada y brillante.

Absorto en la contemplación del insólito espectáculo (ese instante en que

reina el equívoco), recordé el cigarrillo cuando su brasa me quemó en los dedos

medio y pulgar con que lo sujetaba. La sensación de estar invadiendo una intimidad

ajena me resultaba muy turbadora e incómoda pero el chocante contraste entre la

prenda masculina y las extremidades femeninas había atrapado mi atención. He

terminado el cigarro, es hora de volver dentro, me dije. Ver con las cámaras del

balneario a gente que no le puede ver a uno, gente que a fin de cuentas deambula por

pasillos, salones, vestíbulos, espacios sin duda públicos donde rigen las normas

sociales de comportamiento, personas que además saben que están siendo

observadas o que pueden estar siéndolo, por lo que su actitud suele entrar de lleno en

lo normal y asimilable, no es lo mismo que ver a alguien en una intimidad susceptible

de convertirse en campo de los actos más extraños y anómalos, con pleno derecho a

ejercerlos y sin dar por ello cuenta a nadie ni por nadie ser escrutado aunque no tenga

conciencia de tal intromisión. En estas reflexiones me ocupaba pero la persona que

aparecía y desaparecía en la ventana en cuyo cuadro tenía todavía fija la mirada se

despojó del calzoncillo, agachándose lo llevó con los dedos hasta el suelo, piernas

abajo, y alzó sucesivamente ambas rodillas para despojarse de la prenda, que también

fue arrojada sobre la cama. Ya no me retenía la intriga sino la excitante contemplación

del cuerpo que en su mitad inferior aparecía desnudo en aquella pintura animada. Una

nítida demarcación separaba las morenas piernas, dorados muslos podría decirse, de

las blancas nalgas primero, de las blancas ingles cuando se dio la vuelta antes de

desaparecer, marcada blancura que resaltaba como un bañador inmaterial, un sucinto

bikini, tan sucinto que, según se apreciaba notoriamente, aconsejaba un trabajo de

peluquería en el vello púbico, una geométrica sombra triangular de exactos bordes

rectilíneos.

Bien, debo irme antes de coger frío en los pies, pensé, pero el corazón

batía en las sienes, por momentos se desenfocaba la imagen, la luz rebosaba la

ventana, anulaba los bordes, adquiría una palpitación ameboide. Reapareció la figura

y ahora se agachaba para introducir, una tras otra, las piernas en unas bragas blancas

que luego alzó en tres rápidas fases, ayudado el último tirón, el que llegaba hasta las

caderas, por una seca flexión de las piernas, rodillas hacia afuera. Giraba entonces

sobre sí misma, a un lado y a otro, como quien se contempla en un espejo de cuerpo

entero, y cuando quedó orientada frente a la ventana, cruzadas las piernas a la altura

de las rodillas rectas, mi perplejidad aumentó: no eran unas bragas sino un clásico slip

de caballero, tal y como revelaba el diseño de la parte delantera, anatómico,

preparado para albergar una protuberancia en aquel caso inexistente pero enseguida

simulada mediante la introducción del calzón de naipes, arrugado y prieto como una

bola, la otra mano estirando el elástico para facilitarlo.

Siguieron otros giros ante el implícito espejo de cuerpo entero. Esto sí

que era perturbador. Me sentía incómodo, prisionero de una curiosidad vergonzante a

la que no lograba arrancarme. Miré a las estrellas, buscando serenidad: un hábito de

emergencia. Apoyado en la balaustrada de piedra estiré cuanto pude el cuello hacia

arriba. Al devolver a su posición normal el cráneo me sobresalté: la mujer de la

ventana, terminada la sesión ante el espejo y ya sin el slip se acercaba rápida al cristal

mientras una bata de seda puesta al vuelo se posaba sobre su piel. Yo me eché por

instinto hacia atrás, temeroso de que descubriera al testigo invisible, y nada

involuntario, de su entretenimiento. Me iba a marchar pero de nuevo algo retuvo mi

atención en la silueta dibujada con fuerte contraluz. Aquel peinado, corto y erizado

por arriba, largo por detrás, en mechones… Nada más anudar el cinturón extendió el

brazo izquierdo lateralmente. Al replegarlo traía un objeto en la mano y lo llevó a la

boca. Una brasa roja, pero a mucha distancia. ¡Aquella boquilla…! No puede ser, me

dije. No puede ser, me repetí mientras bajaba casi saltando las escaleras, agitado por

una crisis cardíaca. Pasé a golpes las hojas del libro de registro, hasta encontrarlo. Sí

podía ser. Allí estaba el nombre: Irene Velasco. (…)

Crítica de Pilar Castro: https://elcultural.com/Balneario-de-almas

Crítica de Vicente Araguas: https://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=2218&t=articulos