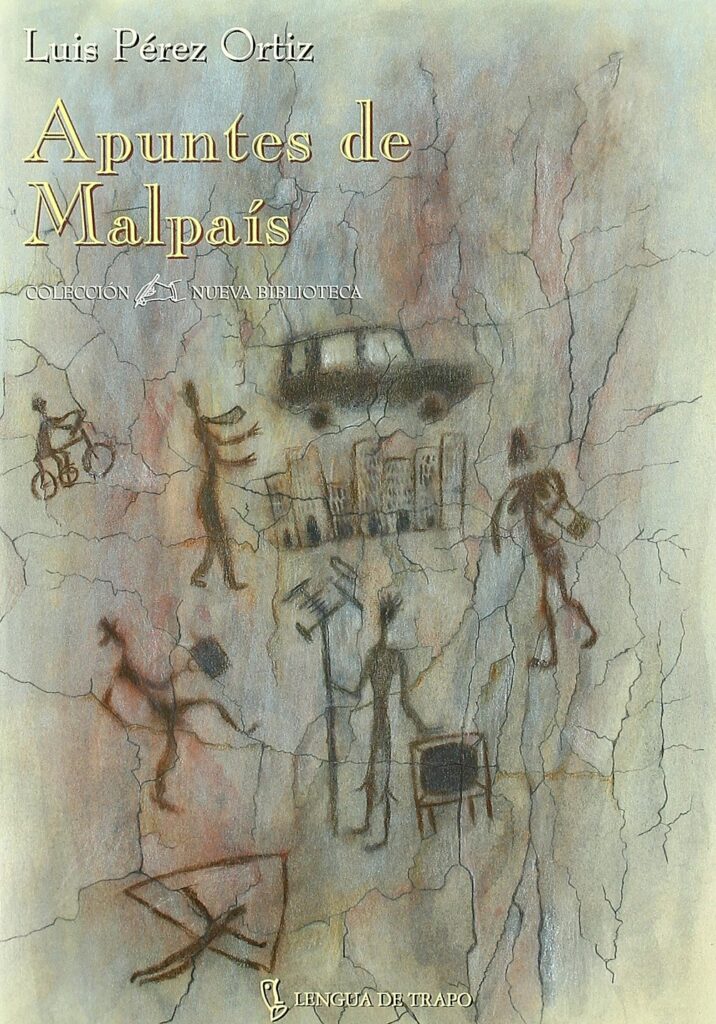

(Ed. Lengua de Trapo, 1998)

Retrato colectivo y anticostumbrista de una región que se encuentra en la frontera de la realidad y el sueño. Estructurado como un puzzle de 194 fragmentos en el que cada pieza multiplica su valor en el contexto, el brumoso paisaje de esta novela presenta a unos personajes inmersos en un mundo antiutópico. Sátira feroz de la religión del coche y la ideología policial, antídoto sarcástico contra la pobreza de lo cotidiano y lo robotizante, contra la actual sobrevaloración de las grandes ciudades.

- MALPAÍS. Esta historia transcurre en un mundo gris,

medianamente cruel, sordamente adverso: la república de Malpaís.

Circunscrita a una afilada península, soldada al extremo continental

por un delgado istmo, siempre como a punto de quebrar su nexo y

zarpar océano adentro, tan desalentador nombre lo tomaba de su

región más extensa y predominante, una meseta árida, pelada,

barrida por vientos inmisericordes (helados medio año, ígneos y

abrasadores el otro medio, sin intervalos de suavidad), cuyos

habitantes, curtidos en la ferocidad de una vida sin recreo,

acostumbraban a buscar la subsistencia en la conquista y

sometimiento de las regiones vecinas más mimadas por la

naturaleza.

Los nativos de Malpaís, los malpaiseños, tendían más a

soñar hacia el océano, a imaginar más allá del horizonte tierras de

promisión aptas para empezar desde cero una vida próspera y

saludable, que hacia el continente, dirección de la que no solían

esperar nada bueno, por innata desconfianza. - ESPERA. En la espera, aguzado el oído, se distinguen

cien sonidos diferentes entre los motores automovilísticos que

rompen el silencio de la noche. La imaginación, reforzada por la

fantasía, el temor y la ansiedad, encuentra el momento propicio para

desatarse, y batalla con encono contra la guardiana razón

serenadora. La pugna alcanza un armisticio cuando irrumpe desde

lejos el rumor de un coche. Todas las fuerzas contendientes se

lanzan entonces a la busca de rasgos mediante los cuáles identificar

al vehículo que se acerca. No, éste es un diesel. O: Éste es el típico

sonido citröen. O: Aquí llega la clásica furgoneta cascada. Cada uno

proyecta sus faros contra la casa al dar la curva y, a través de las

persianas, la luz se fragmenta en cápsulas danzantes, baile de puntos

luminosos en el techo.

A ratos, el puro cansancio del frenesí imaginativo permite al

sueño extender una pausa. Se echa de menos una de esas pastillas

perfectas que garantizan despertar a la hora deseada con la memoria

en blanco, sin huella de ese abrasamiento del árbol nervioso que es

la espera comenzada sin límite. - PROYECCIÓN DE LA VOZ. Para Bago la carrera de

actor duró lo que dura una breve lección. Se puede decir que en la

vida real nunca interpretó el papel de actor.

En la universidad casi todos los estudiantes se dedicaban a

las áridas materias de su programa académico con mayor o menor

perseverancia, pero reservaban energías para desarrollar su

personalidad con mayor pasión que la despertada por un tratado de

leyes, un informe sobre fósiles, una pesquisa etimológica o una

técnica de balance contable.

Así, en la facultad de Ciencias Económicas, por poner un

ejemplo, algún grupo de alumnos intentaba robar al calendario

escolar tiempo para practicar lo más en serio posible su afición por

el teatro. Sabían que eran aficionados, pero trataban de abordar el

escenario tan a fondo como creían que los profesionales lo

abordaban. Era la vehemencia, el ímpetu juvenil. En fotocopias casi

ilegibles memorizaban textos de autores heterodoxos y ensayaban,

restando horas a la diversión y al descanso, en locales prestados

por un día en los suburbios (talleres, colegios, naves,

polideportivos).

Si, al llegar a la universidad, Bago se había matriculado en la

facultad de Ciencias Económicas lo había hecho siguiendo la

tradición familiar. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, y también

algunos tíos y hermanos, habían sido o eran funcionarios de la

Hacienda pública. Bago era consciente de que si deseaba

permanecer en la casa paterna -donde se vivía aceptablemente- sin

enfrentarse al cabeza de familia, debía plegarse al empuje del linaje

profesional. Poco ilusionado con la perspectiva de engrosar la lista

de parientes empleados del fisco, se decía al principio que cabía

estudiar los fenómenos económicos con la mirada radiografiante del

científico, pero tras pasar al segundo curso archivó esa expectativa

como una de tantas pretensiones quiméricas. Estudiaba, pues, las

ciencias económicas como quien cumple una obligación ineludible,

como quien realiza el servicio militar sólo para no ser encarcelado.

Ahora bien, dedicaba muchos ratos a la música. De niño asistió al

conservatorio. Era una formación complementaria que se estilaba en

la familia de Bago, a la vez que la práctica regular de algún deporte o

los viajes al extranjero; al igual que, entre las mujeres de la familia, el

aprendizaje de la danza clásica o ballet.

El joven Bago conocía la escritura musical y podía

componer piezas sencillas, además de tocar bien unos cuantos

instrumentos. Piezas complejas, o más ambiciosas, no se había

planteado componer. Todavía escuchaba con enorme reverencia las

grandes composiciones de los clásicos, en la actitud de quien

contempla extasiado una catedral majestuosa y entiende las ideas

que informan sus líneas maestras, los contornos y volúmenes

definitivos, pero no sueña con crear él mismo un monumento

semejante. No obstante, sí soñaba (puro ilusionismo, en el rincón

más privado de su fantasía) con triunfar como actor. Se veía

representando a los personajes más variados y cuando no tenía

testigos ensayaba o improvisaba ante el espejo del cuarto de baño,

donde se encerraba a tal fin. Persona discreta y más bien poco

expresiva, alimentaba con sus fantasías un espíritu fabuloso, un

personaje formado por mil personajes, capaz de fascinar sin

excepción a cualquier público mediante gestos, inflexiones y

registros cautivadores, dotado de ese magnetismo carismático, tan

raro como valioso para el actor sobre el escenario.

En el grupo de teatro estudiantil Bago se ocupaba de la

música. Las piezas que escribió para cada escena obtuvieron

aceptación unánime. Los componentes del grupo suponían que con

los años Bago se convertiría en un músico renombrado, igual que

suponían un futuro brillante para su compañía teatral. Ninguno

quería imaginarse a sí mismo ejerciendo la profesión de economista,

y tampoco podía imaginar que, en realidad, Bago no se acercaba al

grupo de teatro para ir dando a conocer su música (ni, como hacían

algunos, para relacionarse con otros en una atmósfera liberal) sino

empujado por el anhelo de actuar, de llevar a término sus fantasías

de actor triunfante entre clamorosas ovaciones, aunque frenado por

la timidez usual en quien siempre permanece en la sombra.

Conociendo por dentro el juego del teatro, a fuerza de ver con

paciencia un ensayo tras otro de las mismas frases, las mismas

situaciones, Bago perfeccionaba las ensoñaciones por él

protagonizadas en su faceta de actor, actor cuyos asombrosos

recursos interpretativos son admirados por público y crítica en

medio de un éxito sin precedentes.

Por fin, en uno de los ensayos, el estudiante encargado de

dirigir la obra pidió a Bago que sustituyera a un ausente por

enfermedad. Sólo son un par de frases, le dijo. Es para que los

otros actores no pierdan el ritmo y podamos avanzar mientras

vuelve el que falta hoy. Bago conocía de memoria las frases, y en su

fantasía también las había dicho varias veces, de una manera

completa, con el rango de frases singulares, citables e

imprescindibles, como solía con todas: las hacía resonar en su

mente sueltas, desmenuzadas y vueltas a formar, entretejidas las

sílabas mediante un fluido eco universal y perpetuo (en estos

términos pensaba él su técnica personal), una especie de “bajo

continuo”.

Cuando se acercó al rincón que servía de escenario, sus

compañeros adoptaron una actitud condescendiente. Parecían decir:

Dejando a un lado a los economistas, sabemos todos que un

músico no es un actor y que no lo vas a hacer bien. Por eso no te

preocupes: basta con que llenes el hueco que ha dejado el enfermo.

Llegado el momento, Bago declamó las frases

correspondientes. Sus compañeros se lo agradecieron luego, pero

no le felicitaron; tampoco enmudecieron de asombro. En un aparte,

y en tono amistoso, mezclándolo con otros comentarios, el

estudiante que hacía de director le explicó lo que era proyectar la

voz, lanzarla al exterior de la cavidad bucal para que sus vibraciones

acústicas alcanzaran los oídos del público. ¿Por qué se lo explicó?

Porque Bago, tal y como había quedado bien patente, no

proyectaba la voz, algo carente de importancia ya que él era músico

en su personalidad artística y no necesitaba saberlo para su trabajo.

Las frases por él pronunciadas se quedaban en los aledaños de su

garganta: apenas rebasaban los límites de la solitaria individualidad

sonora, lo que obligaba, a quien quisiera captarlas, a realizar el

esfuerzo de acercarse y tender el oído más de lo habitual en un

espectador, pero Bago no necesitaba saber esto pues era músico y

no actor, aunque no estaba de más que comprobase cómo el trabajo

de actor también tiene su ciencia y su técnica.

Bago no volvió a los ensayos. Grabó la música creada para

la obra de teatro y explicó a sus compañeros cómo disponer las

grabaciones entre la sucesión de escenas. Después dedicó su

tiempo libre, durante meses, a meditar sobre la proyección de una

suerte de frases o palabras inaudibles, el lanzamiento y propulsión

de mensajes respecto a los cuáles las frases dichas por el actor

sobre el escenario eran una metáfora, tanto como lo era la propia

proyección de la voz por parte del actor, sin que la mismísima voz

escapase a la condición de ser metáfora.

A Bago solía ocurrirle que el mundo real le pareciera una

metáfora, en todo y en parte, de algo innombrable. E imperceptible,

según pensaba. - ESTACIÓN PROVINCIANA. Es un día raro dentro del

año: su extremo inicial. La población anda de un lado para otro,

dando tumbos, en general postración tras haberse levantado tarde, y

en estado de obnubilación y torpor. Una paz lúgubre y migrañosa

flota a jirones sobre la superficie del país. Contribuye el que no haya

prensa ni noticiarios. Detenido el vértigo de la actualidad, en cuya

espiral rápida las noticias se suceden unas a otras antes de haberse

podido asimilar, el mundo parece también detenerse, y un difuso

sentir milenarista se cuela en los hogares por las rendijas de las

persianas.

En la estación provinciana, Bago ha comprado su billete.

Los horarios son hoy irregulares y tendrá que aguardar un par de

horas hasta el próximo tren. Toma en el bar un gran vaso de café

con leche para caldearse las tripas. La mayor parte de la clientela se

agrupa en torno al televisor. Las imágenes retransmitidas consisten

en un desfile de cerdos oscuros ataviados con amplio lazo rosa en

torno al cuello. El espectáculo desencadena gran alborozo y los

parroquianos del rincón llaman con amplios ademanes y sonrisa

dentuda a los que permanecen aún alejados de la pantalla. El viajero

comprueba los datos del billete recién adquirido y se acomoda en la

sala de espera, un enorme vestíbulo de techo altísimo y espacio sin

cuartear por división alguna.

Unos viejos charlan con el trasero pegado a los radiadores.

Otros pasean despacio, arrastrando los pies embutidos en

zapatillonas de fieltro, de una pared a otra, sumidos en meditaciones

o en sentimientos mortuorios. Son todos pálidoamarillentos y

parecen vivir por un error que prolonga sin sentido su existencia.

Otros viejos menos deteriorados (es posible, a juzgar por su

atuendo -puesto al día-, que todavía desempeñen algún trabajo

productivo) se sientan en los asientos centrales y miran a lo lejos, a

través de las cristaleras, u hojean un periódico atrasado que llevan

consigo con el fin de mantenerse ocupados.

Los jóvenes, a excepción de dos turistas orientales y un

fotógrafo de muy espabilado semblante, ofrecen un aspecto

deplorable. Son jóvenes locales: probablemente se les pueda ver

ahí, en el mismo sitio, todos los días, entrando y saliendo de la

estación y oteando con ansia todos los trayectos de llegada al

enclave, ya en tren, ya en autobús o en coche o andando. Algunos

tiemblan sin cesar y se desplazan del rincón (al pie de las paredes

hay dos grandes radiadores en ángulo recto) a la puerta y de la

puerta al rincón, con paso vacilante. Visten ropas sucias y

desajustadas. No pueden pensar en lo abandonado de su aspecto,

próximo al del mendigo aunque con prendas corrientes, porque sólo

pueden pensar en una cosa, si tal actividad del sistema nervioso es

pensar. Hablan con voz gangosa y estridente; se expresan con

acusado aturdimiento, como si pugnaran por avanzar sumergidos

hasta el cuello en aguas cenagosas. Uno amenaza de muerte a otro,

quien no corre peligro pese a oscilar a menos de un metro del

primero, dentro del círculo que trazaría éste con su brazo si lo

lanzase en redondo, cerrado el puño o armado con una navaja. Es

una bravata. En parecido tono de bravata feroz responde una chica.

En cada frase concentra ella una cantidad enorme de palabras

malsonantes (decisiva ayuda de la entonación avinagrada y la

pronunciación áspera), como si en lo elevado de esa cifra residiera

el significado. Lleva una falda corta, tan mal igualados los bordes

trasero y delantero que a cada movimiento brusco -son casi todos muestra

las bragas a los viejos. Ella nota el interés general

concentrarse sobre su lencería y se encara con el público,

fustigándoles con un par de improperios tabernarios. Quizá sea

verdad lo que barruntan las estadísticas demográficas, piensa Bago.

Los jóvenes no van a durar mucho. Éstos se sienten los amos sólo

porque hablan muy alto, escupen injurias y amenazan con ánimo

terrible pero se olvidaron de la principal fuerza, la que casi nunca se

manifiesta. Están casi tan viejos como los viejos terminales (uno de

los cuáles acude todos los días de invierno a pegarse al radiador,

pero cuando quiere salir a la calle no encuentra la puerta, y aun

estando frente a ella no acaba de distinguirla del muro); no en vano

tienen querencia por los mismos lugares. Dentro del gangoso y

derruido tono expresivo del grupo de jóvenes, Bago va percibiendo

matices a medida que puede asentar su observación. Uno de ellos

adopta maneras de jefe: entrecierra los ojos y aprieta las mandíbulas

cuando calla, tenso como para imbuir dinamismo en los

subordinados; quiere ser firme y autoritario cuando expele su ronco

rosario de brutalidades, amenazas de muerte casi siempre, y lo

acompasa con secos movimientos de brazos, que devienen

enrabietados acentos. Otro tiene una apariencia menos desastrosa.

Todavía no ha cadaverizado su organismo tanto como los demás

esqueletos congestionados, y hasta, por su contorno curvilíneo, se

le podría atribuir cierto panfilismo. Por eso los demás le utilizan

para pedir al público de forma amable lo que haga falta, sin repeler.

Los jóvenes se aglutinan a tropezones en torno a un recién

llegado en cuanto cruza la puerta. Una vez abastecido cada cuál de

su particular maná venenoso, empieza la búsqueda febril de los

instrumentos. Revuelven sin éxito el contenido de las papeleras. Es

entonces cuando el pánfilo, destacado en misión diplomática, se

acerca a Bago y le pregunta amablemente, tan amablemente que

parece mentira, si tiene plata. No, lo siento mucho, contesta el

viajero, parapetado tras gafas oscuras mientras se interrogaba:

¿Plata? ¿Qué plata? ¿Dinero¿ ¿Joyas? El pánfilo se explica: Es que

como antes compraste chocolate… Bago: Pues no, lo siento de

verdad, no tengo, mientras se pregunta: ¿Chocolate? ¿Qué

chocolate? ¿Hachisch? ¿Marihuana?, sin recordar, hasta pasados

unos segundos, que al tomar café había comprado un paquete de

galletas. Le habían estado observando y creían que era chocolate, o

chocolatinas, con envoltorio interior de papel de plata, usado para

consumir ciertas drogas en modalidad que recibe diversos nombres,

según la región o la clase social del consumidor, quien abandona el

uso de jeringuillas para no correr el riesgo de infectarse y para no

tatuar sus brazos con agujeros muy reconocibles por el ojo policial.

No encuentran el papel, lo que aplaza la ingestión de las

correspondientes dosis. Cunde el nerviosismo y las broncas

querellas restallan entre los jóvenes. Como el macabro espectáculo

apunta hacia su degeneración en tumulto, Bago decide montar en un

tren que pasa pronto, le saca de allí pronto, aún a costa de caminar

varios kilómetros desde otra estación hasta la de su destino. Este

primer tren no para en todas las estaciones pero pocas estadías

puede haber tan desagradables como la que espera a quienes estén

aquí en las próximas dos horas, piensa Bago, aunque en su

pensamiento no usa la rara palabra ‘estadías’ sino la muy común

‘cosas’. - AGENTE DE SEGUROS. Cuando Bago pulsó el portero

automático de la agencia de seguros ya era de noche. Hacía frío y la

calle estaba mal iluminada. Un sitio inhóspito, impropio. Vaya cita.

Era igual que ser convocado por un coleccionista de pintura clásica

en un polígono industrial: como para sentirse intranquilo. Fácil

perderse en las escaleras. Había una bifurcación nada más entrar al

portal; luego era difícil encontrar el interruptor de la luz cuando ésta

se apagaba sola al cabo de un minuto, tiempo suficiente para que el

visitante reconociera haberse ido por la escalera contraria.

Al sonar el timbre del piso se oía en el acto el ladrido de un

perro de presa. A través del telefonillo la voz del agente de seguros

había sonado estentórea: ¡Adelante, adelante!, con resonancias

militares. Después de algunos movimientos en la mirilla, sin que el

perro dejara su fiero ladrar, la puerta se abrió. Un hombre canoso y

corpulento sujetaba con una mano la cerradura interior y con la otra

el collar de un perro que era todo dientes, de brillo realzado por

gruñidos y ladridos, en alternacia. Adelante, adelante, volvió a decir.

Bago formuló un saludo elemental y reparó de inmediato en la

mirada errática del agente de seguros, cuya cabeza de senador

romano jubilado, cubierta por cabellera sin entradas (si bien blanca),

se orientaba de memoria hacia la puerta, pero sus ojos medio ciegos

no se esforzaban ya en mirar, aunque para disimular los escondía

entrecerrando los párpados y el ceño, con expresión enérgica,

ofreciendo con ello a los clientes lo que entendía por “imagen

profesional solvente: IPS”. Al fin y al cabo, en la placa de la puerta

su nombre, Onofre Peris, aparecía unido al de una importante

compañía de seguros. Mostraba una actitud en la frontera de lo

excesivo. El perro sobrepasaba de lleno esa frontera: un doberman

estilizado, de pupilas asesinas y hocico agudo como pico de ave,

que triscaba el aire alrededor del visitante, parado éste en la puerta, y

no muy confiado en la capacidad de Onofre Peris para controlar a

su cancerbero. Pase, pase, decía el agente, sin apartar al perro,

mientras el animal lograba, en uno de sus silenciosos tirones,

enganchar la manga izquierda de Bago, que musitó: Vaya

recibimiento, convencido ya de que era una calculada puesta en

escena. La escueta cortesía del agente -para mantener las

apariencias, ya que estaban en una oficina de atención al público-,

completada con la sincera expresión, mediante su brazo armado…

de dientes, de sus sentimientos hacia cualquier desconocido (quizá

también a los conocidos, la propia esposa e hijos incluidos), no

hacía sino reforzarlo. Bago vio por un instante a Onofre Peris como

un consumado marionetista o ventrílocuo, moviendo con destreza, a

voluntad, los resortes del animal insoportable. ¿No le habrá

enganchado, verdad?, preguntó con aire inocente al detectar que el

visitante revisaba su maltrecha manga. Pues sí, fue la respuesta.

Bago pensó con ironía en reclamar una indemnización, ya que

estaba en presencia de un especialista. Terminado el teatro

intimidatorio, el agente le franqueó el paso al despacho. He sido

citado aquí por un cliente suyo a quien ayer golpeé el coche en un

aparcamiento, dijo Bago impacientándose. Sí, se ha retrasado unos

minutos pero vayamos rellenando los impresos. El perro había sido

encerrado en una habitación desde donde llegaban sus ladridos

incesantes. El despacho aparecía decorado con enciclopedias de

saldo (acaso lomos huecos), tapices para lupanar y pisapapeles

conmemorativos de actos dictatoriales. La luz en la estancia era

apenas la de una lámpara de sobremesa que dividía el espacio entre

ambos personajes, cada uno a un lado de la mesa repleta de papeles

sueltos e impresos coleccionados en carpetas. Vamos allá, exclamó,

y sacó de un cajón una lupa gruesa. Pidió docenas de datos y en

voz alta los silabeó mientras los escribía con grandes caracteres, en

mayúscula, en los lugares correspondientes del impreso.

El caso es que mi automóvil no tiene absolutamente nada de

nada, apuntó Bago. Onofre Peris se separó de la lupa, guiñó con

energía ambos ojos y, tras una pausa de cinco segundos, exclamó:

¡Usted no se preocupe y vamos allá! ¿Número del permiso de

conducir? - BAGO SOÑANTE. Bago cenó tarde y se acostó a

continuación, sin duda antes de lo conveniente, pero ya no se tenía

en pie. Soñó que andaba en medio de una confusa reunión… Todo

en los sueños es confuso si se quiere hablar de ello, salvo dos o tres

detalles impresionantes, su esqueleto argumental. Lo demás es

impreciso y voluble; casi siempre lo pone el soñante al pensar en

ello después. Soñó que andaba en medio de una confusa reunión

compuesta por gente vagamente conocida, pero también por

parientes. Nadie cobraba especial relieve pero sin duda se trataba de

una reunión, aunque informal, con los congregados de pie, de un

lado a otro, sentados a ratos: una casa con todos sus espacios

(cocina, salón, dormitorios, jardín, garaje, despensa, etc.)

condensados en uno solo. Como de costumbre -solía ocurrirle en

sueños- Bago soñante esperaba, paciente, el momento de

marcharse. Sin embargo, descubría por casualidad que unos

jóvenes, en apariencia dispersos (actuaban como si entre ellos no

hubiera un vínculo especial), conspiraban para adueñarse por vía

testamentaria de los cuantiosos bienes de un anciano allí presente. A

Bago soñante este anciano, cuyo pelo era muy blanco, le recordaba

a su difunto abuelo. De hecho, este anciano había sido consuegro

del abuelo, pero nunca había sido tratado como un pariente ni se le

mencionaba en las conversaciones familiares. ¿Por qué sabía Bago

que la conspiración estaba en marcha? El detalle se ha difuminado.

Tal vez una palabra clave, escuchada sin querer, procedente del

corrillo vecino; clave porque iluminaba una colección de datos

sueltos y convertía el conjunto en evidencia aplastante. Cómo

revelaba al anciano la existencia de una conspiración en su contra es

también un detalle muy desdibujado, pero la revelación quedaba

convincente y, al poner en alerta al anciano, desbarataba de golpe el

plan. ¿Por qué lo denunciaba? Porque vio al anciano como víctima

injusta (algo de venerable había en él, en su reluciente pelo blanco);

porque no simpatizaba con los conspiradores (había rasgos ruines

en la urdimbre del plan, aparte de su vileza esencial) y porque le

recordaba a su difunto abuelo, evocación que había aclarado,

además, el borroso parentesco político que unía a Bago soñante

con el anciano.

Desbaratado el plan, los conspiradores no se conformaban

con ver sus objetivos disiparse. Con disimulo, mientras la reunión

proseguía su desenfadado curso, clavaban miradas agresivas sobre

Bago soñante, cada vez más deseoso de marcharse. El que parecía

encabezar la banda, un raro joven calvo (su único rasgo: los sueños

son así) anunció al soñante lo que iba a ocurrir, para que estuviera

atento. Fíjate bien, le dijo entre dientes. Lo que ocurrió fue que, en

un abrir y cerrar de ojos, destrozaron un coche, propiedad de un

conspirador cualquiera. Ahora vamos a romper más, dijo con

seguridad el cabecilla, y tú vas a ir a tu compañía aseguradora y a

dar parte de que has sido tú quien los ha destrozado con tu coche,

chocando. - ESTAMPA FINISECULAR. En la orilla de una carretera

secundaria, pero nada más arrancar de una ancha autopista nacional,

se detiene un automóvil blanco, limpio, reluciente. Descienden cinco

personas de piel pálidoverdosa, sonrientes y vestidas de forma

vulgar. La entidad del automóvil es sin duda superior a la de. las

personas, y ellas mismas lo ratifican con su actitud adoradora hacia

la blanca máquina reluciente, limpia, nueva. Ni por un momento lo

olvidan; preside sus vidas desde que lo compraron, o quizá desde

antes, cuando se obsesionaron con adquirirlo, embarazados por la

publicidad y las convenciones sociales.

Del interior del vehículo sacan bolsas de comida y se sientan

en una piedra cercana, aunque se levantan a cada poco para

revolotear en torno al vehículo y proseguir la adoración. Más allá de

las piedras pasa un riachuelo, donde lavan platos, cubiertos y algo

de fruta. Metros después el pardo riachuelo ingresa en una gran

planta depuradora de aguas fecales, condición ésta fuertemente

denotada por el olor pestilencial, imposible de ignorar en centenares

de metros a la redonda. Por emulación, y ya que de hecho se

concentran inmundicias en el lugar, numerosos vecinos de los

contornos se deshacen allí de sus basuras: un espontáneo arrojar

abundantes residuos de todo tamaño y condición ha terminado por

convertir el paraje en un vertedero. Del estilo arquitectónico de la

central depuradora es preferible no hablar.

El quinteto rebosa una felicidad peculiar. A modo de saludo,

lanzan voces y risotadas exuberantes a Ciclista, que pasa por la

carretera secundaria. Al fondo, a través del aire pardusco y

ahumado, se entrevé la cordillera nevada. No importa: han salido al

campo y al volver a la ciudad podrán contarlo con orgullo:

Estuvieron comiendo en el sitio al que iban sus abuelos. - MESETA (PAISAJE). Para zafarse de la vorágine del

siglo veinte en las ciudades modernas, nada comparable a montar en

un tren y alejarse hacia la meseta en un día de invierno, da igual

soleado o con nubes. Pasados unos kilómetros, desaparecen del

otro lado de la ventanilla los monstruos fabriles y los ríos de

espuma química; las escombreras y las casas prefabricadas. Cruza

largamente el tren un bosque delicioso, formado por pinos de prieta

copa. El bosque se va aclarando hasta desembocar en el genuino

paisaje mesetario, símbolo de Malpaís: la aniquilación del paisaje.

La meseta es respecto del paisaje su expresión definitiva, funeraria.

Todos los recursos se han agotado y el paisaje ha muerto, ha

desembocado en la nada, barrido por el aire arrasador. Las peñas

quedan reducidas a polvo y guijarros; la vegetación, a secos

rastrojos y hierbajos.

Es día festivo y la mayoría duerme, reparando los estragos

de la noche anterior. En la televisión no está programado ningún

espectáculo lo bastante sensacional como para levantarse de la

cama. Sólo son visibles representantes de oficios ancestrales:

pastores, a lo lejos, encabezando un rebaño envuelto en nube de

polvo dorado por la luz sesgada; agricultores que llegan en abollada

furgoneta a revisar su huerta, tractoristas de mono azul que acarrean

abono para fertilizar la tierra. Se ven casas y cercas de piedra,

construidas hoy como hace siglos, y quizá milenios, de forma que,

si el viajero se fija tan sólo en el panorama enmarcado por la ventana

del tren, no podría situarlo en ningún momento de la Historia, o

podría situarlo en todos. Los bosques no han podido alcanzar estos

parajes. Las rocas son trituradas por la alternancia brusca del frío y

el calor. Los animales -ganado- son mantenidos por los hombres

para que a su vez les sirvan de sustento. Son escenarios bíblicos

(nubes espesas taponan el paso de los rayos solares, que se

diversifican en un manojo de haces radiales, precipitados en oblicuo

hacia una tierra iluminada en intermitencia), imponentes, de los que

cortan de cuajo cualquier brote de frivolidad y predisponen a la

entonación del Sic Transit Gloria Mundi.

Reducido en tal manera a lo esencial (cielo, tierra, lucha por

la supervivencia en medio de graves adversidades, siendo una de las

peores el estreñimiento senil de la naturaleza) el viajero reflexiona; al

no haber recreo posible para los sentidos, piensa. Si la atmósfera

está transparente se descubre el cielo, un azul y brillante mar de aire,

un lugar a donde huir en busca de unos átomos que respirar. - ESTADÍSTICO PRECOZ. Quizá como fruto genético de

un linaje forjado en el manejo de cuentas, cifras y porcentajes, Bago

demostraba desde niño una asombrosa facilidad para el uso de

datos numéricos. A los diez años conocía la cantidad de habitantes

de unos cuantos países, pero también las tablas clasificatorias de las

distintas ligas deportivas, los resultados de los partidos de fútbol

jugados en lo que iba de temporada, la longitud en kilómetros de los

principales ríos del mundo, la composición (en porcentaje) de la

sociedad hindú según un criterio étnico, la superficie (en kilómetros

cuadrados) de las provincias… la expresión numérica de las

magnitudes más espectaculares: los datos estadísticos le bailaban en

la cabeza a todas horas.

Los compañeros de colegio bromeaban con él y le

preguntaban con sorna por alguna cifra (Bago, ¿cuántos

musulmanes hay en Mozambique? O: ¿Cuántas veces ha ganado el

Manchester United la liga inglesa de fútbol?). El, inocente,

contestaba si lo sabía. Otras veces la iniciativa era suya, y Bago

abordaba a los compañeros en abierta campaña recreativa: ¿Sabíais

que en lo que va de año se han matriculado en la ciudad tantos miles

de coches? Las preguntas eran escuchadas y contestadas con

ironía. La afición de Bago a los números la consideraban síntoma

de una chifladura benigna. Bago seguía las cifras de matriculación

que aparecían en las placas de los automóviles y sabía cuál era la

más reciente en cada provincia y en algunas ciudades europeas;

calculaba mentalmente a cuántos números estaban el capicúa

anterior y el posterior al del billete de autobús o metro que le tocara

en suerte; se fijaba en las edades de las personas, la duración de las

vidas, con cuántos años había muerto éste o el otro, cuánto podían

vivir los animales de cada especie…

La danza de los números era una forma de entretenerse y

llenar el vacío como otra cualquiera. Le gustaba ver el complejo y

polimorfo mundo traducido a relaciones numéricas. - INFIERNO PARA CICLISTA. Uno de los peores

suplicios que sufre Ciclista cuando rueda por las carreteras

normales, las que ha de compartir con los demás vehículos de

ruedas, es el de tener que avanzar sorteando los numerosos

cadáveres de animales que adornan las cunetas, y cabe la tentación

de pensar que los cadáveres se cobran para que cumplan esa

función ornamental, pues nadie hay encargado de retirarlos; nadie,

tampoco, sin estar encargado de ello, pero tal vez movido por

espontánea piedad, lo hace. (Otro suplicio es el viento contrario,

que le roba a Ciclista en forma exasperante parte de su ajustada

fuerza).

Ciclista, tan vulnerable ante las acorazadas máquinas

automovilísticas, ha de rodar pegado a los márgenes de la carretera;

por el arcén, si existe tal banda exigua. Es en ese metro escaso

donde se descomponen las muestras de la fauna local: perros,

gatos, zorros, puercoespines, comadrejas, gatos monteses, topos,

ratas, ratones, musarañas, tejones, nutrias, visones, lagartos,

culebras, sapos como de cuero, urracas (nunca astutos cuervos),

ardillas, pollos de rapaz, etc.; un muestrario que los exhibe

aplastados, despachurrados, troceados, reventados, laminados, en

estados que una utópica confederación mundial de especies

terrícolas denunciaría, mediante documentos fotográficos, como

horrendos resultantes de un permanente holocausto. Toda clase de

mamíferos, reptiles y aves, incluso ciclistas, cuyos cuerpos han

permanecido rotos en la cuneta, a la espera del juez, en los casos

(no pocos) en que han sufrido atropello por algún automóvil

metálico, acorazado, y han formado parte de la galería de víctimas

del hombre, de su prepotente y ensoberbecido progreso hacia el

objetivo (¿inconsciente?) de la Destrucción Total. - COSTUMBRES DEL CATEDRÁTICO. Enorme efecto

causó en la opinión pública la revelación, en el periódico más

indiscreto de la ciudad, de algunas costumbres del recién fallecido

catedrático.

La información, con generosidad remunerada, se había

obtenido husmeando en el vecindario y se anunciaba, con muy

visibles caracteres, en la portada del periódico. ¿En qué consistía lo

más notable? El difunto catedrático, cuya opinión acerca de

cualquier asunto era acogida con receptividad reverencial, como

oráculo de máxima autoridad; cuya extensa obra, traducida a casi

todos los idiomas, era objeto de estudio profundo en los

departamentos universitarios; cuya figura legendaria trataban (sin

éxito) de utilizar los representantes de los poderes político y

financiero, llevaba muchos años, los correspondientes a la

producción de su obra más excelsa, teniendo como única fuente de

lecturas el diario de información general al que estaba suscrito. Le

duraba toda la jornada, al decir de algunos vecinos y repartidores de

los comercios cercanos, la mayoría pertenecientes al Mercado

Central, por donde le gustaba pasear y observar el trajín mañanero,

mezclado con la gente, entre la que pasaba desapercibido pese a su

espectacular cabellera blanca.

El catedrático se había deshecho de su codiciada biblioteca,

como atestiguaba un librero de viejo que tuvo la fortuna de

adquirirla en bloque.

Asimismo, tiró a la basura siete cajas, tamaño zapatos,

repletas de manuscritos. A través de traperos llegaron a manos de

un coleccionista misterioso. Al parecer (son rumores, como el de

que pasara temporadas en una cueva) se trataba de una especie de

ásperas diatribas, de pequeños ensayos críticos sobre la cultura

oficial, de esbozos narrativos, de cuentos y reflexiones, de

correspondencia con sus alumnos, de grabaciones en cintas

etiquetadas, de transcripciones de las grabaciones, de agendas y

libretas, etcétera; todo en relativo desorden, como a medio

clasificar.

El coleccionista se asustó al verse prefigurado en este

escrito, el que esta página concreta reproduce, y quiso desprenderse

cuanto antes de las cajas, así que hizo correr la voz, a sabiendas de

su pronta llegada a oídos de los editores más interesados.

La diversidad de asuntos, nombres y lugares que se trataban

cada día en las páginas del periódico bastaba al cerebro incansable

y hermético del catedrático. La mera lectura de una frase (y no

digamos si la frase incluía un nombre propio, de lugar o persona)

desencadenaba en el acto una evocación torrencial, de la que

regresaba muchos minutos después, indiferente si a la sección de

meteorología o a la de noticias municipales: cualquier palabra podía

servirle como propulsor para iniciar el vagabundeo por las

misteriosas galerías de su mente barroca. La historia entera de la

humanidad aparecía cada mañana reescrita en los periódicos para

aquel lector excelente, aquel verbonauta solitario. […]

Crítica de Vicente Araguas: https://www.revistadelibros.com/articulos/anicos